マイローカルコンビニ

はじめまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、**齋藤 正志(さいとう まさし)**と申します。

相撲のチケットをセブンイレブンで手に入れたいなと思った時、いろいろと疑問が湧いてきませんか?

例えば、「ネットで予約したチケットの発券はどうやるの?」「そもそも買い方がよく分からない…」「マルチコピー機の操作は必要なのかな?」「Pコードって何?」「手数料はいくらかかるんだろう?」「もし中止になったら払い戻しはできるの?」など、気になる点が多いですよね。

特に「チケットぴあ」との関係や、本場所ではない「巡業」チケットの扱い、さらには「いつから発券できるのか」といった部分は、ちょっと分かりにくいかなと思います。

私自身もコンビニのチケットサービスはよく使いますが、相撲のような人気チケットとなると、普段とは違うルールもあって戸惑うこともありました。この記事では、そんな「相撲 チケット セブンイレブン」に関する様々な疑問をスッキリ解決できるよう、基本的な方法から注意点まで、分かりやすくまとめてみました。

記事のポイント

- ネット予約後の「発券」手順

- 店頭マルチコピー機での「直接購入」手順

- 手数料を安く抑える方法

- 払い戻し時の重要な注意点

相撲チケットのセブンイレブンでの入手ガイド

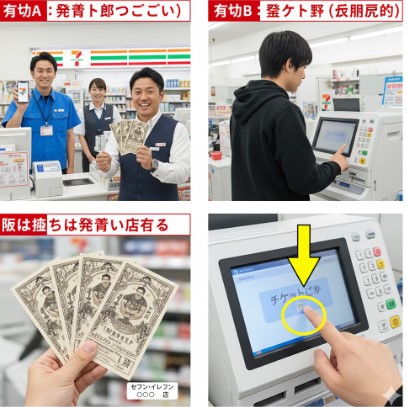

セブンイレブンで相撲チケットを扱う方法は、実は大きく分けて2つあります。すでにインターネットなどで予約した人(発券)と、これからお店で買う人(直接購入)ですね。この2つは、やることが全く違います。それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

買い方は2種類:発券と直接購入

マイローカルコンビニ

まず、ここが一番大事な分岐点かなと思います。自分がどちらの状況なのかを最初に確認するのがスタートですね。この2つのパターンを混同してしまうと、「あれ、マルチコピー機で番号入れても反応しない…」なんていうトラブルの原因にもなりかねません。

方法A: 発券(受け取り)

- 対象者:すでに「チケット大相撲」や「チケットぴあ」のサイトで抽選に当選したり、購入手続きを完了している人。

- やる事:セブンイレブンのレジカウンターでチケットを受け取る作業。

- 特徴:基本的にマルチコピー機は使いません。

方法B: 直接購入(新規購入)

- 対象者:これからセブンイレブンの店頭でチケットを買いたい人。(一般発売日や、残席確認など)

- やる事:セブンイレブン店内のマルチコピー機を自分で操作して、空席を探して購入する作業。

- 特徴:マルチコピー機の操作が必須です。

この2つは、やることが全く違うので、まずはご自身の状況に合わせて読み進めてみてください。

ネット予約済みチケットの発券方法

この方法は、すでに「チケット大相撲」や「チケットぴあ」のウェブサイトで予約と決済(または決済予約)を終えていて、受け取り方法として「セブン-イレブンで発券」を選んだ人向けです。

発券に必要なのは、「払込票番号(13桁)」だけです。この番号は、アルファベットではなく、数字13桁で構成されています。「チケットぴあ」のサイトにログインして「購入履歴」や「Myチケット」のページで、該当する公演の詳細を見れば確認できますよ。(より詳しいセブンイレブンのチケットぴあ発券のやり方については、別の記事でも解説しています)

最重要:マルチコピー機は使いません

これ、私も最初間違えそうになりました。他のプレイガイド(例えばイープラスをファミリーマートで発券する時など)では、発券時にも店頭端末の操作が必要な場合があるため、つい「セブンイレブンでもマルチコピー機を操作するのかな?」と思ってしまいがちです。

しかし、「チケットぴあ」の予約済みチケットをセブンイレブンで発券するだけなら、マルチコピー機は一切操作しないんです。そのままレジに直行でOKです。この手軽さがセブンイレブン発券の大きなメリットですね。

発券手順

手順はとてもシンプルです。

- 「チケットぴあ」の購入履歴ページで「払込票番号(13桁)」を確認します。スクリーンショットを撮っておくか、番号をメモしておくと確実です。

- 発券可能な期間内(後述します)にセブンイレブンに来店したら、マルチコピー機には触れず、直接レジカウンターに向かいます。

- 店員さんに「チケットの発券をお願いします」や「インターネット購入です」と伝えます。

- 店員さんから番号を聞かれるので、13桁の「払込票番号」を口頭で伝えるか、スマートフォンの画面を見せます。

- (すでにカード決済済みの場合)店員さんがレジを操作するとチケットが印刷されます。内容を確認して、そのまま受け取れば完了です。

コンビニ決済を選んだ場合

もし支払方法を「セブン-イレブン決済」にしている場合は、レジで「払込票番号(13桁)」を伝えると、チケット代金と各種手数料(システム利用料、発券手数料、決済手数料など)の合計金額を支払うよう求められます。

その場で代金を支払うと、支払いと同時にチケットが発券されて、受け取ることができますね。この場合は「支払い」と「発券」がワンセットになっています。

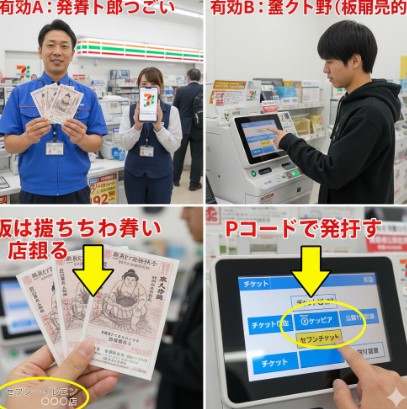

マルチコピー機での買い方(Pコード)

マイローカルコンビニ

こちらは、セブンイレブンの店頭で、これから新しくチケットを買う「直接購入(方法B)」の手順です。一般発売日の当日に店頭で挑戦したい人や、発売日以降に「もしかしたらキャンセルが出てるかも?」と残席を確認したい人がこの方法を使います。

この方法で買う場合、事前に「Pコード」を調べておくとスムーズです。Pコードは、「チケットぴあ」のシステムで各公演・席種を管理している6桁の番号ですね。「チケット大相撲」や「チケットぴあ」の公式サイトに、各場所・各席種のPコードが掲載されています。(例:マス席 597-181、イス席 597-180 など ※Pコードは公演ごとに必ず異なりますので、最新情報をご確認ください)

マルチコピー機 操作手順

操作自体は難しくありませんが、特に一般発売日の10時ちょうどなどは、1秒を争う戦いになるため、流れを覚えておくと良いかもしれません。

ちなみに、セブンイレブンのマルチコピー機はチケット発券だけでなく、分割プリントのやり方や名刺印刷の方法など、色々な機能があって便利ですよね。

- セブンイレブン店内のマルチコピー機のタッチパネルで、メインメニューから「チケット」を選択します。

- サービス一覧が表示されたら、「チケットぴあ」を選択します。

【最重要注意点】

ここで「セブンチケット」を選ばないように強く注意してください。大相撲の本場所のチケットは、セブンイレブンでも「チケットぴあ」のシステムを使っています。「セブンイレブン=セブンチケット」と連想して選んでしまうと、目的のチケットは見つかりません。

- チケットの検索方法を選びます。Pコードが分かっている場合は「Pコードで探す」が一番早いです。

- Pコードが分からなければ「キーワードで探す」などで「大相撲」と入力しても探せますが、公演を絞り込むのに少し時間がかかるかもしれません。

- 希望の公演(例:大相撲 五月場所)を選びます。

- カレンダーなどから希望の「公演日」を選択します。

- 注意事項などを確認し、希望の「席種」(例:イスA席)と「枚数」を選択(入力)します。

- 購入者の氏名(カタカナ)と電話番号を入力します。

- 最終的な購入内容(公演日、席種、枚数、合計金額)の確認画面が表示されます。間違いがないか確認し、「OK」または「確定する」ボタンを押します。

- マルチコピー機本体から「払込票」というレシート状の紙が印刷されます。これを必ず受け取ります。

- この「払込票」を、発行から30分以内にレジカウンターに持って行きます。30分を過ぎると無効になってしまうので注意してください。

- レジでチケット代金を支払います。支払い方法は、現金、nanaco、各種クレジットカード(JCB / VISA / Mastercardなど)が利用可能です。支払い後、その場でチケットが発券されます。

巡業はセブンチケットで買う

マイローカルコンビニ

ここまで説明してきたのは、主に両国国技館(東京)、エディオンリーナ大阪(大阪)、ドルフィンズアリーナ(名古屋)、福岡国際センター(福岡)で開催される年6回の「本場所」の話です。

これとは別に、本場所のない時期に力士たちが全国各地を巡るイベントとして「地方巡業」(例:「令和7年 冬巡業 大相撲小田原場所」など)があります。この地方巡業のチケットは、本場所とは販売方法が違うことがあるので注意が必要ですね。

地方巡業のチケットは、「チケットぴあ」ではなく、セブンイレブン独自の「セブンチケット」というシステムで販売されることが多いです。本場所と巡業では、扱うチケットシステムが異なる場合がある、と覚えておくと良いでしょう。

マルチコピー機での買い方(巡業)

この場合、操作が少し変わります。

- マルチコピー機で「チケット」を選んだ後、「チケットぴあ」ではなく「セブンチケット」を選択します。

- 「セブンコード検索」または「キーワード検索」(例:「大相撲」「小田原場所」)などで公演を探します。

- 画面の案内に従って席種や枚数を選び、「払込票」をレジに持っていき支払います。

「セブンチケット」は手数料がお得な場合も

「セブンチケット」のサービスを利用する際、セブンイレブン店内のマルチコピー機で直接申し込む場合、各種手数料がかからない(無料)になるケースがあります。これは「チケットぴあ」で買うとシステム利用料などがかかる点との大きな違いですね。巡業チケットをお得に買いたい場合は、店頭のマルチコピー機操作も一つの手かなと思います。(※公演により異なる場合があるため、購入時の画面で必ずご確認ください)

Web予約(セブンチケット)

もちろん、「セブンチケット」のウェブサイト(http://7ticket.jp/)で事前にチケットを予約することも可能です。その場合は、予約後に発行される「払込番号(13桁)」をセブンイレブンのレジで伝え、代金を支払ってチケットを受け取る流れになりますね。

巡業のチケットでは、「相撲土産セット」や「大相撲弁当」の引換券が、座席チケットとは別に(またはセットで)販売されることも特徴です。

チケットぴあとセブンチケットの違いは?

セブンイレブンで相撲チケットを扱う上で、一番ややこしいのがこの2つのシステムの違いかなと思います。どちらもセブンイレブンのマルチコピー機で操作できるので、混乱しやすいですよね。

「本場所のチケットを買いに来たのに、『セブンチケット』のメニューを操作してしまい、チケットが見つからず諦めてしまった…」というのが、よくある失敗パターンかもしれません。

【「ぴあ」と「セブンチケット」の決定的な違い】

- チケットぴあ (Ticket Pia)

- 対象:主に大相撲の「本場所」(東京、大阪、名古屋、福岡)の公式チケット。

- セブンとの関係:セブンイレブンは「ぴあの販売チャネル(窓口)の一つ」という位置づけです。

- 操作:マルチコピー機では「チケットぴあ」メニューを選びます。

- ネット予約発券:レジ直行(13桁の払込票番号)でOK。(ぴあ発券のやり方も参照)

- セブンチケット (Seven Ticket)

- 対象:主に「地方巡業」や、関連する「お土産セット引換券」など。

- セブンとの関係:セブンイレブン独自のチケットサービスです。

- 操作:マルチコピー機では「セブンチケット」メニューを選びます。

- ネット予約発券:レジ直行(13桁の払込番号)でOK。

自分が買いたいのが「本場所」なのか「巡業」なのかで、マルチコピー機で操作するメニューが変わってくる、と覚えておくと良さそうですね。

相撲チケットをセブンイレブンで扱う注意点

マイローカルコンビニ

セブンイレブンでの扱いは24時間できて便利ですが、いくつか知っておかないと損したり、いざという時に困ったりする重要なポイントがあります。特に手数料や払い戻しのルールは、購入・発券前に必ず確認しておきたいところです。

一般発売日の買い方はおすすめしない

先ほど、マルチコピー機での直接購入方法(方法B)を解説しましたが、これ、人気の本場所チケットを「一般発売日の発売開始時刻(午前10:00)に狙う」というのは、正直かなり厳しいと言わざるを得ません。

なぜかというと、その開始時刻は、全国の相撲ファンが一斉にアクセスする「チケット大相撲」や「チケットぴあ」のウェブサイトからの高速なアクセスと、全国のセブンイレブン店頭にあるマルチコピー機からのアクセスが、一斉に「チケットぴあ」の同じ在庫データベースに集中するからです。

これは、みそきんの在庫確認や一番くじが遅い理由を探る時のような、人気商品ならではの現象に似ていますね。セブンイレブンで行列ができる理由は、大抵こうした人気チケットや限定商品が原因だったりします。

ネットでの購入に慣れている人は、事前にログインを済ませ、Pコードや決済情報を入力した状態で待機し、10時ちょうどにクリック(あるいは自動化ツールを使っているかも…)します。対して、マルチコピー機では、10時になってから「チケット」→「チケットぴあ」→「Pコード入力」→「日付選択」→「席種選択」…と、どうしても物理的な操作時間がかかってしまいます。

人気チケット(通称「瞬殺チケット」)の場合、マルチコピー機で「えーっと、公演日は…」とゆっくり操作している間に、ネット勢にすべての席が買われてしまう…というのが現実のようです。これはNiziUのセブンイレブン先行のような、他の人気アーティストのチケットでも同じことが言えますね。

じゃあ、どうすれば?

本当にチケットを取りたいなら、一般発売の「前」に行われる「先行抽選」を活用するのが王道、とよく言われますね。日本相撲協会の公式ファンクラブの先行(これは会費も高額ですが、タマリ席などのチャンスも)や、「チケットぴあ」が独自に行う先行抽選(無料会員でも申し込めるものもあります)に申し込むのが、一般発売で争うよりもチケットを確保できる確率が高い方法かなと思います。

詳しくは、日本相撲協会の公式サイトにあるチケット情報などを確認してみてください。

(参考:日本相撲協会公式サイト『チケット情報』)

手数料はいくら?安くする方法

セブンイレブンで相撲チケット(本場所・ぴあ経B)を買う場合、チケット本体の代金以外に、いくつかの手数料がかかります。どの買い方を選ぶかで合計金額が変わってくるのが、ちょっと複雑なところです。

主にかかるのは以下の3つですね。(※金額はあくまで一例です)

- システム利用料:チケット1枚ごとにかかる、システムの利用料金です(例:220円/枚)。

- 発券手数料:チケットを紙で発券するために1枚ごとにかかる手数料です(例:110円/枚)。

- 決済手数料:支払い方法として「コンビニ払い」を選択した場合に、1件の申込み(予約)ごとにかかる手数料です(例:220円/件)。

どの買い方が一番トータルで安くなるのか、パターン別に比較してみましょう。賢く節約するためには、セブンイレブンのぷらいちやアプリの新規登録キャンペーンなどを活用するのと同じ視点が必要かもしれませんね。

購入パターン別 手数料比較表(本場所・チケットぴあの場合)

| 購入パターン | システム利用料 (例:220円/枚) |

発券手数料 (例:110円/枚) |

決済手数料 (例:220円/件) |

合計(チケット1枚の場合) |

|---|---|---|---|---|

| ① ネット予約 + カード決済 + セブン発券 | ○ かかる | ○ かかる | × かからない (0円) | 約330円 |

| ② ネット予約 + コンビニ決済 + セブン発券 | ○ かかる | ○ かかる | ○ かかる | 約550円 |

| ③ 店頭マルチコピー機で直接購入 | △(公演による ※) | △(公演による ※) | × かからない (0円) | 約110円~330円程度 ※ |

※店頭マルチコピー機での直接購入の場合、手数料体系がネット予約と異なることがあり、システム利用料や発券手数料が0円または別料金(例:330円/枚など)に設定されている場合があります。必ず購入時の画面で合計金額をご確認ください。

【手数料を一番安くするコツ】

上の表を見ると分かる通り、トータルの手数料を一番安く抑えたいなら、「① ネット予約(ぴあ) + クレジットカード決済」の組み合わせがおすすめです。

なぜなら、この方法なら「決済手数料」(例:220円)が無料(0円)になるからです。逆に、「② ネット予約 + コンビニ決済」を選ぶと、予約と支払・発券を一度に店頭でできる手軽さはありますが、この決済手数料が余分にかかるので、トータルでは少し高くなってしまいますね。(金のシリーズ割引などとは違って、買い方で直接差が出るポイントです)

③の店頭購入は、もし手数料が安かったとしても、そもそも「チケットが残っていない可能性が高い」という大きな問題があります。

※上記の手数料はあくまで一例です。先行抽選販売の利用料など、これ以外の料金が発生する場合もあります。正確な金額は購入時の確認画面で必ずチェックしてください。

払い戻しは発券した店舗のみ

マイローカルコンビニ

万が一、台風や主催者の都合で公演(取組)が中止または延期になった場合の払い戻しについても、非常に重要なルールがあります。これは本当に注意が必要なポイントです。

大原則:自己都合のキャンセルは不可

まず大前提として、「チケットを買ったけど、急に予定が変わって行けなくなった」「体調を崩してしまった」といった購入者側の都合によるキャンセルや払い戻しは、いかなる理由があっても一切できません。

払い戻しが行われるのは、あくまで天候不良や、その他「主催者」の都合によって、公演(取組)が中止または延期になった場合のみです。

【最重要ルール】払い戻しは「発券した店舗」だけ

もし公演中止などで払い戻し対象になった場合、その払い戻し手続きは、チケットを発券した「その特定の1店舗」でしか絶対にできません。全国どこのセブンイレブンでも良いわけではないんです。

チケットの券面(通常は左下あたり)に、発券した店舗名(例:「セブン-イレブン ○○店」)が必ず記載されています。払い戻しは、そのお店のレジでしか受け付けてもらえません。(例えば「セブンイレブン姫路英賀保駅前店」で発券したら、そこでしか払い戻しできません)

これ、結構な落とし穴だと思いませんか?

例えば、旅行先や出張先のセブンイレブンで「あ、チケット発券しなきゃ」とついでに発券してしまうと、万が一その公演が後日中止になって払い戻しになった場合、払い戻し期間内(だいたい1〜2週間です)に、もう一度その旅行先の店舗まで行かなければならない…ということになります。これは現実的ではないですよね。

ですので、チケットを発券する際は、利便性だけで出先の店舗を利用せず、必ず自宅や職場の近所など、万が一の際に「払い戻し期間内に確実に再訪できる店舗」を選ぶことを強くおすすめします。

どうしてもお店に行けない場合の対応などは、セブンイレブンのお客様相談室の電話番号や、本社へのクレーム窓口に問い合わせる必要が出てくるかもしれませんが、原則は発券店舗での対応となります。

払い戻しの具体的な手順

公演中止が決定した場合の払い戻し手順は、以下の通りです。

- まず、日本相撲協会や「チケットぴあ」の公式ウェブサイトで、手持ちのチケットが「払い戻し対象」となっているか、また「払戻受付期間」がいつからいつまでかを確認します。

- 「払戻受付期間内」(通常は期間初日の午前10:00から開始されます)に、チケットを発券したその店舗に来店します。

- 発券したチケットの実物をレジに持参し、店員さんに払い戻しを依頼します。

- チケット代金(および購入時に支払った各種手数料)が、現金にて返金されます。(※購入時にクレジットカードで決済していた場合でも、セブンイレブン店頭での払い戻しは現金で行われます)

注意点として、払戻受付期間を1日でも過ぎてしまうと、いかなる理由があっても払い戻しはできなくなりますので、期間の確認は絶対に行ってください。

発券はいつからできる?

チケットをネットで予約・決済した場合、「購入完了メールが来たから、すぐに発券できる」とは限らない点も注意が必要ですね。特に初めてだと「あれ、番号伝えたのに発券できない」と焦ってしまうかもしれません。

ルールはいくつかありますが、主なパターンはこうです。

- クレジットカード決済の場合: 原則、購入完了時刻の24時間後から発券が可能になります。システムに決済情報が反映されるタイムラグがあるためですね。

- コンビニ決済の場合: レジで代金を支払ったと同時にチケットを受け取れます。これは分かりやすいです。

【最重要】一律の発券開始日に注意

ただし! 上の2つのルールに関わらず、特に人気の公演(相撲の本場所など)では、不正転売防止対策として、一律の「発券開始日」が決められていることがほとんどです。

(例:「一般発売日の1週間後から発券可能」「公演日の10日前から発券可能」など)

この場合、たとえクレジットカードで決済が完了していても、あるいはコンビニ決済を済ませていても、指定された「発券開始日」を迎えるまで、チケットをセブンイレブンで受け取ることはできません。

焦って発券開始日前にセブンイレブンに行っても、レジで番号を伝えた際に「まだ発券期間外です」というエラーになってしまうので、必ずこの日付を確認してからお店に向かうようにしましょう。

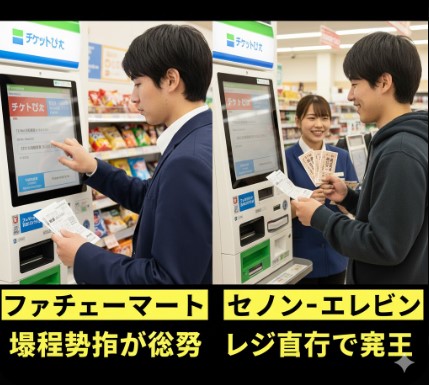

ローソンやファミマとの違い

マイローカルコンビニ

相撲チケットは他のコンビニでも扱っていることがありますが、特に「チケットぴあ」のシステムを使っているファミリーマートとは、発券方法に大きな違いがあります。ローソン(Loppi)は、また別の「ローソンチケット(ローチケ)」というシステムがメインですね。

セブンイレブンはチケット以外にも、宅配便のやり方や、スムージーの買い方、紅茶マシンの設置店舗など、独自のサービスを展開していますよね。

コンビニ別 相撲チケットの扱い比較(一例)

| コンビニ名 | 主要取扱システム | 本場所チケット | 巡業チケット | ネット予約発券(ぴあの場合) |

|---|---|---|---|---|

| セブン-イレブン | チケットぴあ / セブンチケット | ◎(ぴあ経由) | ◎(セブンチケット経由多) | レジ直行(13桁の払込票番号を提示) |

| ファミリーマート | チケットぴあ | ◎(ぴあ経由) | 〇(ぴあ経由) | 端末操作が必須(13桁の引換票番号を入力) |

| ローソン / ミニストップ | ローソンチケット (Loppi) | △(当日券など一部) | ◎(ローチケ経由多) | (ぴあは取り扱いなし) |

※上記は一般的な傾向です。公演によっては例外もあります。

ここで注目すべきは、ネット予約(ぴあ)の発券方法ですね。

セブンイレブンはレジに13桁の番号を持って行くだけで発券できるので、とても楽です。

一方、ファミリーマートの場合は、まず店内の「マルチコピー機」を操作し、「引換票番号(13桁)」を入力して「Mコピーサービス申込券」というレシートを印刷し、それをレジに持って行って初めてチケット本体と交換できる…という一手間がかかります。この「発券時に端末操作が必要か否か」は、両チェーンの利便性を分ける大きな違いかもしれませんね。

よくある質問

Q:ネットで予約した相撲チケット(チケットぴあ)は、どうやって発券すればいいですか?

A:ネット予約(ぴあ)の場合、マルチコピー機は使いません。チケットぴあの購入履歴で確認できる「払込票番号(13桁)」を、セブンイレブンのレジで直接店員に提示してください。

Q:セブンイレブン店頭のマルチコピー機で、相撲の「本場所」チケットを買いたいのですが。

A:マルチコピー機の「チケット」メニューから、「チケットぴあ」を選択してください。「セブンチケット」を選ぶと本場所のチケットは見つからないので注意が必要です。Pコードで検索するか、キーワード検索で「大相撲」と入力して探します。

Q:「チケットぴあ」と「セブンチケット」は何が違うのですか?

A:セブンイレブンでは2つのシステムを扱っています。「チケットぴあ」は主に「本場所」のチケットを、「セブンチケット」は主に「地方巡業」や関連引換券を販売しています。買いたいチケットがどちらか確認が必要です。

Q:もし公演が中止になった場合、チケットの払い戻しはどこのセブンイレブンでもできますか?

A:いいえ、できません。払い戻しは、そのチケットを「発券した特定の1店舗」でのみ可能です。チケットの券面に発券した店舗名が記載されていますので、必ずそのお店で手続きをしてください。

相撲チケットのセブンイレブン活用術を総括

ここまで色々と見てきて、「相撲チケット」をゲットするためのセブンイレブンの「賢い使い方」が、なんとなく見えてきたかなと思います。

店頭のマルチコピー機で一般発売日に頑張るぞ!と意気込むのも一つの手ですが、現実的な確率や手数料、利便性を考えると、また違った活用法が浮かび上がってきます。

私なりに結論をまとめると、こうです。

【齋藤的・セブンイレブン活用術】

- 【戦略】まず、チケットを確保する

一般発売日に店頭のマルチコピー機で頑張るのではなく、その「前」にある「先行抽選」(公式ファンクラブや、ぴあの先行)でチケットの当選を確保することに全力を注ぎます。 - 【実行】そして、受け取る場所として活用する

無事に当選したら、チケットの「引取(発券)場所」として、「セブン-イレブン」を選択します。(この時、決済も「クレジットカード」にしておくと手数料が最安になります) - 【発券】最後に、賢く発券する

決められた発券開始日以降に、家の近所や職場の近くなど、「払い戻しの際にも再訪できる」セブンイレブンのレジで、13桁の番号を見せてスマートにチケットを受け取ります。

つまり、「店頭で新規に買う(方法B)」場所として期待するのではなく、「ネットで確保した勝利品を、24時間いつでも便利に受け取る(方法A)」場所として活用するのが、一番現実的で賢い「相撲 チケット セブンイレブン」の活用術かなと、私は思いますね。