マイローカルコンビニ

はじまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、齋藤 正志(さいとう まさし)と申します。

「セブンイレブンの名前の由来はギャンブルだ」なんていう噂を、ふと耳にしたことはありませんか?

私もコンビニ店長として、セブンイレブンさんという業界の巨大な存在については日々勉強していますが、この「ギャンブル説」は特に興味深いですよね。なんでも、カジノゲームのクラップスが関係しているとか。でも、それって本当の由来なんでしょうか。

一方で、公式にはアメリカで「朝7時から夜11時までの営業時間」が由来だとされています。ですが、今や24時間営業が当たり前なのに、なぜ名前が変わることはないのか。それに、ロゴのnだけ小文字になっているのも気になります。

この記事では、そんな「セブンイレブン 由来 ギャンブル」というキーワードで検索されているあなたの疑問に、私なりに調べた情報をお届けします。噂の真相から公式の歴史まで、スッキリ解決していきましょう。

記事のポイント

- セブンイレブンの「ギャンブル由来説」の起源

- 公式が発表している本当の由来

- 名前が変わらない理由やロゴの謎

- 「ギャンブル説」が本当かどうかの結論

「セブンイレブンの由来はギャンブル」説の真相

マイローカルコンビニ

まずは、多くの方が気になっている「ギャンブル由来説」について掘り下げてみます。この説、一体どこから来たんでしょうか。カジノやアメリカの歴史と、どんな関係があるのか見ていきましょう。この説が本当なら、私たちの知っているブランドイメージと少し違って見えますよね。

セブンイレブンの名前の由来はクラップス?

この「ギャンブル説」の唯一の根拠とされているのが、カジノのダイス(サイコロ)ゲームである「クラップス(Craps)」です。

私ものめり込まない程度にカジノゲームのルールは知っていますが、クラップスはアメリカのカジノでは非常に人気のあるゲームだそうですね。映画でもよく、大勢でテーブルを囲んで盛り上がっているシーンがあります。

このゲームには「カムアウトロール」という、ゲームの最初の一投があります。この最初の投擲で、2個のサイコロの出目の合計が「7」か「11」だと、投げた人(シューター)が即勝利となるルールがあります。

この「7」または「11」の出目は「ナチュラル(Natural)」と呼ばれ、プレイヤーにとって最も幸先の良い「勝ち」のパターンなんです。

このゲームの象徴的な勝ち方であることから、クラップスというゲームそのものの別名が、なんと「セブン・イレブン」と呼ばれることがあるそうです。(「11」つながりで言えば、NiziUのセブンイレブン先行を思い出しますね。ギャンブルとは違いますが、一番くじのファンタジア賞品のように、幸運が試される点では似ているかも…?)

コンビニエンスストアの名前と、カジノゲームの別名が同じ「セブン・イレブン」。これが噂の出どころみたいですね。確かに、数字が一致しているのは面白い偶然です。

ギャンブル説と「井川」氏の関連は

「セブンイレブン 由来 ギャンブル」と検索すると、「井川」という名前が関連キーワードとして出てくることがありますね。これはおそらく、カジノと聞いて、大王製紙の元会長である井川意高氏を連想されるからかなと思います。

カジノで巨額の資金を使ったというニュースは非常に有名ですから、「ギャンブル」という言葉から連想ゲームのように結びついてしまったのかもしれません。

私も気になって調べてみたのですが、セブンイレブンの企業の歴史や名称の由来に関して、井川氏が関係しているという事実は一切見つかりませんでした。

史実との関連はありません

これは、あくまで検索エンジンが「ギャンブル」という共通項から(switch2の抽選情報や、今日の行列の理由がみそきんの在庫確認だったりする話題と)関連性が高いと判断しただけで、セブンイレブンの由来という史実とは全く関係がない情報と考えて良さそうです。

発祥の地「アメリカ」での由来

マイローカルコンビニ

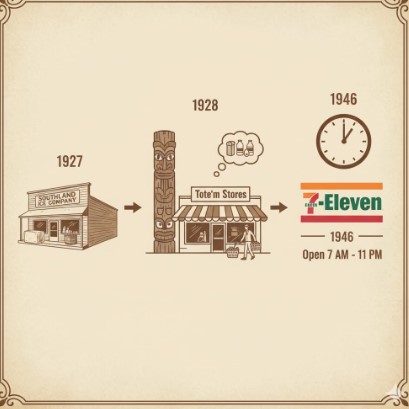

セブンイレブンは、もちろんご存じの通りアメリカ発祥です。話は1927年に遡ります。テキサス州ダラスで「サウスランド・アイス・カンパニー(The Southland Ice Company)」という氷の小売店としてスタートしました。

当時はまだ家庭用冷蔵庫が普及していなかったので、氷は食品を保存するために欠かせない生活必需品でした。(今ではカフェオレ氷や白くまくんアイスなど、嗜好品として氷菓を楽しめますが、当時は全く違ったんですね)そこに目をつけたわけですね。

コンビニの原型「利便性」の追求

創業者のジョー・C・トンプソンさんは、氷を売るだけでなく、お客さんの「ついで買い」のニーズに応えて、パン、牛乳、卵といった日用品も一緒に売り始めました。(今ではセブンイレブンのたまごサンドのように、パン製品も非常に進化しましたし、おにぎりも主力商品ですよね。

お米が危険なんていう噂もたまに聞きますが…)これが「利便性(コンビニエンス)」を追求するお店の原型になったと言われています。

この「顧客の利便性」という視点が、氷の販売店から小売店へと進化するキッカケとなり、後の「営業時間」という公式な由来に繋がっていきます。

旧「会社 名」サウスランド社

前述の通り、セブンイレブンの元々の会社名は「サウスランド・アイス・カンパニー」でした。これが1927年の創業時の名前です。

その後、事業が氷の販売から日用品の小売へと拡大していく中で(今でいうトイレットペーパーや洗濯洗剤、レディース靴下、メガネ拭き、サファリハットまで、総合的なお店に近づいていきました)、1928年には「トーテム・ストア(Tote'm Stores)」という名前に変わります。

トーテム・ストアの由来

この「トーテム・ストア」という名前には、2つの意味が込められていたと言われています。

- ランドマークとしての「トーテムポール」

ある店舗の前にアラスカ土産のトーテムポールが置かれ、それが地域のランドマーク(目印)として注目を集めたことに由来するという説です。 - 言葉遊びの「Tote'm」

お客さんが商品を持ち運ぶ(Tote away)という言葉にかけた「Tote'm(トーテム)」という意味もあったようです。(現代ではセブンイレブンの宅配便サービスで荷物を送ることもできますが、当時は「持ち帰る」こと自体が店のコンセプトだったんですね)

この頃から、お店の特徴や顧客の行動を名前にする、ユニークなマーケティング戦略があったんですね。そして、第二次世界大戦後の1946年に、ついに「7-Eleven」という名前が登場します。

「店名」の変遷と歴史

マイローカルコンビニ

これまでの店名の歴史を時系列でまとめると、以下のようになります。会社の戦略が名前に反映されていく様子がわかりますね。

セブンイレブンの店名遍歴

| 年 | 店名(会社名) | 由来・背景 |

|---|---|---|

| 1927年 | サウスランド・アイス・カンパニー | 創業。氷の小売販売店としてスタート。 |

| 1928年 | トーテム・ストア | 日用品の販売を開始。「トーテムポール」や「Tote away(持ち運ぶ)」に由来。 |

| 1946年 | 7-Eleven | 戦後、革新的な「午前7時~午後11時」営業を導入し、それを店名に採用。 |

このように、創業から約20年後、社会が大きく変わる1946年に「7-Eleven」という名前が採用されています。ポイントは、なぜこの「1946年」だったのか、ですね。

(ちなみに、セブンの冷凍担々麺が販売中止になったり、水ようかんやいわしせんべい、きゅうりの一本漬け、白桃烏龍茶が「売ってない?」と探されることはあっても、会社名や店名が変わるインパクトは大きいものです)

「セブンイレブンの由来はギャンブル」説と公式発表

マイローカルコンビニ

さて、ギャンブル説の出どころが「クラップス」にあることは分かりました。では、公式の歴史はこれをどう説明しているのでしょうか。こちらが、セブンイレブンのアイデンティティの根幹とも言える「本筋」の話になります。営業時間やロゴの秘密など、公式側の情報を整理してみましょう。

セブンイレブンの名前の由来と本当の由来

セブンイレブンが公式に発表している「本当の由来」。それはやはり「営業時間」です。(出典:株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 沿革)

1946年、第二次世界大戦が終わったばかりのアメリカは復興期にありました。当時の社会では、ほとんどのお店は夕方には閉まってしまうのが当たり前でした。

その中で、サウスランド社(当時のトーテム・ストア)は、「午前7時から午後11時まで(from 7 a.m. to 11 p.m.)」という、当時としてはあり得ないほどの長時間営業を導入しました。

マーケティング戦略としての「7-Eleven」

これは単に「営業時間が長かったから」という受動的な理由ではありません。「他のお店が閉まっている朝早くから夜遅くまで、私たちはお客様のために開いています」という、強力なメッセージであり、他社との差別化を図るための意図的なビジネスモデルでした。

この革新的な営業時間を、顧客に最も分かりやすく伝えるために選ばれたのが「7-Eleven」という名前だったわけです。

ギャンブルの「幸運な勝ち」ではなく、顧客の生活を支える「革新的な利便性」。これが公式な由来であり、企業の核となる戦略だったんですね。(その精神は、セブンイレブンのスムージーのような新しいサービスにも表れているかもしれません。

ちなみにスムージーの買い方や人気ランキングは別記事で解説しています。アサイースムージーが販売中止になったのは残念ですが、CMの女優さんも話題になりましたよね)

「名前 変わる」前のトーテムストア

先ほども触れましたが、「7-Eleven」になる前は「トーテム・ストア」でした。

なぜトーテム・ストアから名前を変える必要があったのか。それは、「トーテム(Tote'm)」という名前よりも、「7-Eleven」の方が、会社の最大の強みである「長時間営業による利便性」を顧客に直接伝えられたからだと思います。

戦後の新しいライフスタイルやニーズに応える「新しいお店」であることを宣言するために、「トーテム・ストア」という古い名前から、ビジネスモデルそのものを表す「7-Eleven」へと改名するのは、非常に優れたマーケティング戦略だったと言えますね。

名前自体が、最高の広告だったわけですね。(現代でも超ときめき♡宣伝部やSTPR、西村キャンプ飯、鬼滅の刃ウエハースなど、様々なコラボで広告戦略を展開しています)

「24時間 いつから」営業開始?

マイローカルコンビニ

「でも、今は7時から11時じゃないじゃん! 24時間営業でしょ?」と思いますよね。私もそう思います。この事実は、逆に「営業時間説」を否定する材料のように聞こえるかもしれません。

実は、「7-Eleven」という名前がブランドとして定着した後の1963年、テキサス州オースティンの店舗が、大学のフットボールの試合後に集まる学生の需要に応えるため、試験的に24時間営業を始めたそうです。

これが大成功して、徐々に24時間営業の店舗が増えていきました。(日本では1975年に福島県郡山市の店舗で初めて24時間営業が開始されています。今では姫路英賀保駅前店のように全国津々浦々にありますね。ちなみにあきる野市の事件は八王子と混同されがちですが…)

名前が「ブランド」になった瞬間

ここが重要なポイントですが、24時間営業が主流になった時、彼らは店名を「24-Seven」などには変えませんでした。なぜか。

その頃にはもう「7-Eleven」という名前は、特定の営業時間を超えて「いつでも開いていて便利な店」の象徴として、強力なブランド・アイデンティティを確立していたからです。(とはいえ、店長の立場からすると、セブンイレブンの納品時間は決まっているので、24時間いつでも全ての商品が揃うわけではないのですが…!)

つまり、「7-Eleven」という名称は、その文字通りの意味(7時〜11時)から、「利便性そのもの」を意味するブランドへと進化した、ということですね。(分割プリントや名刺印刷、チケットぴあや相撲チケットの発券など、サービスの拡充もその一環でしょう)

ロゴの「マーク 意味」を解説

マイローカルコンビニ

セブンイレブンのロゴといえば、赤、緑、オレンジのコーポレートカラーのマークですね。そして、もう一つ有名な謎があります。

そう、「ELEVEN」の最後の「N」だけが、なぜか小文字の「n」になっている点です。これは、由来と同じくらい有名な「豆知識」かもしれません。(他にもパンどろぼうのグッズやガチャボックス、たまごっちの一番くじなど、楽しい情報も色々ありますよね。一番くじが遅いとヤキモキすることもありますが…)

公式見解について

この「n」の謎については、実はセブンイレブン本体から「これが公式です」と強く発表されているわけではなく、いくつかの説が語り継がれている状態のようです。あくまで「最も有力な説」として参考にしてくださいね。

セブンイレブンのN小文字の意味は?

最も有力とされている説は、1968年にロゴが現在のデザインに近い形に変更された際のエピソードです。

当時の社長(創業者の息子であるジョン・P・トンプソン・シニア)の奥様が、新しいロゴのデザインを見て、ある提案をしたと言われています。

それは、「全部大文字の "ELEVEN" だと、見た目が厳しすぎる(too harsh / aggressive)」というものでした。そこで、最後の「N」を小文字の「n」にすることで、「ロゴをより優雅に(look more graceful)、親しみやすく見せる」ことを提案した、と言われています。

ブランド戦略としての「小文字のn」

このエピソードは、単なるデザイン変更の話に留まりません。

もしセブンイレブンの由来が、カジノの「クラップス」のようなスリリングで攻撃的なイメージだったとしたら、「厳つく見える」ことはむしろプラスだったかもしれませんよね。わざわざ「優雅に」修正する必要はなかったはずです。

逆に、創業時から「地域社会の利便性を支える」ことを目指し、顧客に寄り添う営業時間を名称の由来とした企業であるからこそ、「ロゴの印象をより優雅に、親しみやすくしたい」という発想が生まれるのは必然かなと思います。

(最近では紅茶マシンの導入も、そうした「親しみやすさ」の一環かもしれませんね。東京や神奈川、千葉、大阪など、アイスティーが飲める店舗も増えていますし、お店で焼いたクッキー(探し方の記事はこちら)や焼き立てピザの店舗なども、その試みの一つでしょう)

この「小文字のn」は、「営業時間」という名称の由来が持つ「顧客への親しみやすさ」というブランドパーソナリティを、デザインの面からも裏付ける重要な証拠と言えそうです。

よくある質問

Q:結局、「セブンイレブンの由来はギャンブル」というのは本当ですか?

A:記事の結論として、その説は「誤り」である可能性が極めて高いです。カジノゲームの別名との偶然の一致から生まれた都市伝説と分析されています。

Q:セブンイレブンの本当の名前の由来は何ですか?

A:1946年当時の革新的な「午前7時から午後11時まで」の営業時間が公式な由来です。これは「利便性」を顧客に伝えるための戦略的な名前でした。

Q:今は24時間営業なのに、なぜ「7-Eleven」の名前のままなのですか?

A:24時間営業が始まる(1963年)より前に、「7-Eleven」という名前が「利便性の象徴」として強力なブランドになっていたため、そのまま残されました。

Q:ロゴの「N」が小文字の「n」なのはなぜですか?

A:有力な説として、1968年頃に「全部大文字だと厳しく見える」という意見から、ロゴを「より優雅に、親しみやすく見せる」ために小文字の「n」に変更したとされています。

「セブンイレブンの由来はギャンブル」説の総括

さて、ここまで「セブンイレブン 由来 ギャンブル」説と、公式の「営業時間」説を、それぞれの背景と共に詳しく見てきました。

両者を比較検討した結果を、私なりにまとめてみます。

【比較】ギャンブル説 vs 営業時間説

| 比較項目 | 噂:ギャンブル(クラップス)説 | 公式:営業時間説 |

|---|---|---|

| 主張 | カジノゲーム「クラップス」の別名が由来 | 「午前7時~午後11時」の営業時間が由来 |

| 根拠 | ・クラップスの別名が「セブン・イレブン」 ・7, 11は「勝ち」の目である | ・1946年に「7-Eleven」に改名 ・当時の革新的な営業時間 ・「トーテム・ストア」からの改名の経緯 |

| コンビニとの関連証拠 | なし(数字が偶然一致しただけ) | あり(企業の公式な歴史、当時の社会背景、マーケティング戦略と全て一致) |

| 信憑性 | 極めて低い | 極めて高い |

結論として、私(齋藤)はこう考えます。

結論:ギャンブル説は「偶然の一致」から生まれた都市伝説

「ギャンブル説」は、カジノゲーム「クラップス」の別名がたまたま「セブン・イレブン」であった、という偶然の一致から生まれた、根拠のない都市伝説(フォーク・エティモロジー)である可能性が極めて高いです。(サンドイッチがひどい、上げ底がひどい(消費者庁も関係?)、増量がしょぼいなど、ネガティブな噂も色々ありますが、これもその一種でしょう)

一方で、「営業時間説」は、1946年当時の社会背景、トーテム・ストアからの改名という歴史的文脈、そして「小文字のn」のロゴの逸話まで、全ての事実と矛盾なく強力に繋がります。

したがって、「セブンイレブンの由来はギャンブル」という説は、明確に誤りと言っていいかなと思います。

由来はギャンブルの「幸運」ではなく、私たちの生活を支える「利便性」にあった、ということですね。(三ツ矢サイダーのような定番飲料から、ペットボトルコーヒー、チューハイ、新作ハイボール、たんぱく質が摂れる水まで、品揃えの「利便性」は本当にすごいです)

(ソフトクリームやカレーフェス、カップデリ、金のシリーズも人気ですし、にんにく黒胡椒餃子やチキンチリ、にんにく醤油漬けのようなパンチのある商品、シャインマスカットパフェのようなスイーツ、そうめんのような季節もの、辛い物まで、本当に飽きさせません)

(腎臓病食を探す方や、法事弁当の予約、大根おろしやドレッシングのような脇役まで、生活を支える工夫が感じられます)

(ぷらいちや15引き商品、アプリの新規登録キャンペーンなど、お得な情報も欠かせませんし、シュガーバターの木がセブンで買える店舗を探すのも、楽しみの一つです)

いかがでしたでしょうか。コンビニ店長の私としても、業界の巨人の歴史はとても勉強になりました。(日々の運営では、お客様相談室の電話番号や苦情受付メールのご案内、時には本社へのクレームの伝え方について聞かれることもあります。

クレーム書き込みがされる前に対応するのが一番ですが…直営店の見分け方やレジの操作マニュアルなど、店長ならではの悩みもありますが、こうした企業の原点を知ることも大切ですね)ちょっとした雑談のタネにでもなれば幸いです。