マイローカルコンビニ

はじめまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、**齋藤 正志(さいとう まさし)**と申します。

セブンイレブンの一番くじを楽しみにしていたのに、いざ発売日に行ってみたら「まだ販売していません」と言われて、「セブンイレブンの一番くじはなぜこんなに遅いんだ!」と感じたことはありませんか?

特にローソンなんかだと深夜0時から始まったりするのに、セブンだけ遅いと、本当にヤキモキしちゃいますよね。もしかして単純にセブンイレブンの納品時間が遅いのかな?とか、結局いつから販売されるのか正確な時間が知りたい、と検索している方も多いかなと思います。

実は、セブンイレブンが「遅い」のには、単なる物流の問題ではなく、近年の転売対策や迷惑行為となるロット買いの防止といった、はっきりとした戦略的な理由があるんです。これはセブンイレブンで行列ができる理由が人気商品発売のたびに話題になることとも、深く関係しています。

この記事では、なぜセブンイレブンの一番くじが遅いのか、その具体的な理由と、じゃあ私たちファンはどうすれば買いやすくなるのか、その対策について詳しく解説していきますね。

記事のポイント

- セブンイレブンが「遅い」本当の理由

- 販売開始が「午前10時」に統一された背景

- ローソンや他店との販売時間の違い

- 発売日当日に失敗しないための確認術

セブンイレブンの一番くじはなぜ遅い?

マイローカルコンビニ

「セブンイレブンの一番くじが遅い」と感じる、そのモヤモヤした感覚。私自身も「なんで?」とずっと思っていました。ですが、その裏にはちゃんとした理由と、セブンイレブン側の明確な戦略があるんです。ここでは、なぜローソンなどと比べて販売が遅いのか、その核心に迫ってみますね。

結論:遅いのは午前10時開始だから

まず結論から言うと、セブンイレブンの一番くじが「遅い」と感じる最大の理由は、多くの店舗(特に「パンどろぼう」グッズやドラゴンボールのような人気タイトル以降)で販売開始時間が「発売日当日の午前10時」に統一されたからなんです。

例えば、主要な競合他社であるローソンでは、日付が変わった瞬間の「深夜0時」から販売を開始するケースが多いですよね。これと比べると、セブンの「午前10時」は、どうしても数時間から半日近く「遅い」と感じてしまうのは当然のことです。

ここで最も重要なのは、この「遅さ」は、よく噂されるような「トラックの配送が遅れている」とか「準備が間に合っていない」といった物流の失敗(ロジスティクスの問題)ではない、という点です。これはセブンイレブン本部による、明確な意図を持った戦略的な「販売保留(セールスホールド)」の結果なんですね。

ローソンとの販売時間の違い

マイローカルコンビニ

私たちが「遅い」と感じる感覚は、この競合他社との「販売モデル」の根本的な違いから来ています。

ローソンなどが採用する「深夜0時」スタート(あるいは早朝7時など)は、発売日になった瞬間に買える「最速」のスタンダードとしてファンに認識されています。これは新商品のリリースを一種の「お祭り」や「イベント」として捉え、スピードを最重要視する熱心なファンの需要に応える戦略です。

これに対して、セブンイレブンの「午前10時」スタートは、まったく異なる層をターゲットにしています。これは「公平性」を重視した「シビリアン(一般市民)型」の戦略と言えます。日中に活動する学生さんや主婦の方、あるいは(休憩や有給を利用した)社会人など、深夜には動きにくい「一般のファン」がアクセスしやすい時間帯を設定しているんですね。

この戦略の違いを、ちょっと表で比較してみましょう。

【主要小売店別】一番くじ販売戦略の比較

| 小売業者 | 代表的な販売開始時間 | 分析と戦略 |

|---|---|---|

| セブンイレブン | 午前10:00 統一 | 「公平性」重視のシビリアン型。 意図的な販売保留で転売対策。 |

| ローソン | 深夜 0:00、午前 7:00 など | 「スピード」重視のイベント型。 最速を狙うファンと転売屋が深夜に集中。 |

| イトーヨーカドー | 店舗による(例:開店時 9:00) | セブンの10時ルールは適用外。 独自の従来ルールで運営されるため要注意。 |

| 一番くじ公式ショップ | 店舗の開店時間 | 商業施設の営業時間に準拠。 (出典:一番くじ公式サイト BANDAI SPIRITS) |

このように、セブンイレブンだけが他社とは異なる「遅い」時間を意図的に選んでいることが、はっきりと分かりますね。この戦略の違いは、一番くじに限らず、例えば専用の紅茶マシンを導入する店舗など、他の独自サービスにも見られるかもしれません。

納品時間と発売時間が違う理由

マイローカルコンビニ

「じゃあ、なんで10時まで売れないの?商品はもう届いてるの?」と思うかもしれません。「セブンイレブン 一番くじ 納品時間」と検索する方も多いですが、ここにも大きな誤解が潜んでいます。

実は、この新しい「午前10時」ルールを運用するため、一番くじの商品は発売日の前日(!)には既に各店舗へ入荷・納品されています。

つまり、私たちが「まだかな」「トラック遅れてるのかな」と待っている間、商品はとっくに店舗のバックルームに保管されているんです。トラックの到着が遅れているから販売が遅いのではなく、前日からそこにある在庫を、企業方針に基づき意図的に「午前10時」という指定時刻まで販売をストップしている、というのが実態です。

かつては「商品が届いたら、準備ができ次第販売開始」という店舗が多かったため、「納品時間=販売開始時間」という認識が広まっていました。しかし、現在のセブンイレブン(の特に人気の一番くじ)においては、一般的な商品の納品時間とは全く違うルールが適用されている、と覚えておく必要がありますね。

遅いのは転売対策という目的

マイローカルコンビニ

では、なぜセブンイレブンは「遅い」というネガティブなイメージがつくリスクを負ってまで、「午前10時」という一見中途半端な時間に設定したのでしょうか。

その最大の目的は、公式にも示されている通り「転売対策(スキャルピング防止)」です。

深夜販売の脆弱性

ローソン型の「深夜0時」販売は、ファンにとっては最速で手に入るチャンスですが、同時にプロの転売グループにとっても最も効率的に買い占めができる「ゴールデンタイム」でした。

なぜなら、深夜は一般のお客さん(学生や日中勤務の社会人、家族連れ)が活動しにくく、ライバルが少ないからです。さらに、店舗側もスタッフが最小限(ワンオペなど)になりがちで、「みそきん」の在庫確認で電話が殺到した時のように、店舗が混乱しやすく、行列の整理や厳格な購入制限の実施が困難になるケースも少なくありません。

その隙を突いて、組織的に複数の店舗を車で巡回し、ごっそり買い占めることが容易だったんですね。

午前10時販売の狙い

対して「午前10時」という時間は、販売の舞台を「深夜の暗闇」から「日中の白日の下」へと引きずり出す効果があります。この時間は、学生や主婦、休憩中の社会人など、最も多くの「一般のファン」がアクセスしやすい時間帯です。

転売目的の人も、一般のファンに混じって、日中の(比較的)人手が多いスタッフの目がある中で、公然と列に並ぶことを強制されます。これにより、転売屋が一方的に持っていた「夜行性の優位性」を無効化し、購入のハードルを上げ、競争の場を「公平」にする強い狙いがあるわけです。

公平な販売とロット買い禁止

午前10時ルールが目指すもう一つの目的は、「できるだけ多くのお客様に購入いただきたいから」という、公平な購入機会の提供です。

「索敵コスト」の解消

従来の「納品され次第販売」というルールは、事実上、「いつ始まるか分からない販売を待ってSNSに張り付き、近隣の店舗をパトロールし続けられる人」が圧倒的に有利になる不公平なシステムでした。ファンは多大な「索敵コスト」を支払う必要があったんです。

これは超ときめき♡宣伝部のようなコラボキャンペーンやNiziUの先行抽選などもそうですが、情報を知っている人だけが得をする状況を避ける狙いがあります。

しかし、「午前10時」と全店でスタート時間を固定すれば、その「索敵コスト」はゼロになります。誰もが「発売日の午前10時」という単一の情報に基づき、平等にスタートラインに立てるようになります。これは、一部のマニアや転売屋ではなく、広範なライト層の顧客にも購入機会を提供しようとする、極めて合理的な戦略ですね。

「ロット買い禁止」という強力な担保

そして、この「午前10時」ルールをただの掛け声で終わらせないために、もう一つの強力なルールが同時に導入されています。それが「事前予約、セット買い(ロット買い)の禁止」です。

【ロット買い禁止が変えたインセンティブ構造】

「ロット買い」は、景品一式(数十本分)をくじを引ずに丸ごと買い占める行為で、主に転売目的で行われます。

- 旧モデル(罰則なし): フランチャイズのお店のオーナーにとって、数万円の在庫が一瞬で売れる「ロット買い」は、景品陳列や接客の手間もかからず、即座に利益が確定する「美味しい話」でした。オーナーにはロット買いを(黙認あるいは)歓迎するインセンティブ(動機)があったんです。

- 新モデル(罰則あり): しかし、この新ルールの下では、もしロット買いを許可していることが本部(の売上データなど)に発覚した場合、その店舗は「次回以降、人気商品の入荷が不可になるペナルティ」を科される可能性がある、とされています。

これにより、オーナーの立場は180度変わりました。目先の数万円の利益のために、将来にわたって「一番くじ」という強力な集客コンテンツ(とSTPRコラボスイーツのような将来の全利益)を失う重大なリスクを負うことになったのです。

結果として、オーナー自らが「ロット買い」を積極的に拒否し、ルールを守る「監視者」としての役割を担うようになったんですね。このインセンティブ構造の変化こそが、新ルールの最も巧妙な点だと私は思います。

公式FAQが「店による」と答える謎

ここで、多くの人が混乱する最大の「矛盾」が出てきます。セブンイレブンの公式FAQ(よくあるご質問)ページを見ると、「店舗によって商品の入荷時間が異なるため、発売時間も異なります」といった趣旨の回答が書かれているんです。(※2025年11月現在、該当のFAQ項目は見つけにくくなっている可能性もありますが、これまでそういった案内がされてきました。)

「現場の店員さんは『10時』と言ったのに、公式ホームページは『店による』と言っている。一体どっちが本当なんだ?」と混乱しますよね。

これは、大企業によくある「建前」と「事実上の運用」の違いなんです。

【2つのルールの階層】

- 公式FAQ = 建前(デ・ジュール):コーポレート・ポリシー

これは「一番くじ」専用の回答ではなく、お弁当や雑誌、飲料など、店内で販売されるすべての商品に適用される「包括的・一般的な企業方針」です。これはセブンイレブンのお客様相談室の一般的な対応方針とも言えます。実際に台風や大雪で物流が乱れれば時間は異なりますし、企業として「全店でX時に必ず開始する」と法的にコミットするのを避けるための、リスクヘッジとして機能する「建前」の回答なんですね。 - 午前10時ルール = 事実上の運用(デ・ファクト):オペレーショナル・ディレクティブ

一方こちらは、「一番くじ」という特定の高リスク商品(転売対象となりやすい商品)に限定して適用される、本部から各フランチャイズ店舗のオーナーへ直接送られる「内部的な業務指示」です。この指示は、公式FAQの一般原則を上書き(オーバーライド)し、「一番くじに関しては、前日納品し、午前10時まで販売をホールドせよ」と具体的に命じるものです。

したがって、私たちが今信頼すべき情報は、もはや実態と合わなくなった(あるいは意図的に曖昧にされている)公式FAQではなく、転売対策という明確な目的のために現場で運用されている「午前10時」ルールの方、ということになります。

セブンイレブン一番くじが遅い時の対策

「セブンの一番くじが遅いのは、転売対策と公平性のための戦略的な午前10時ルールが理由なのは分かった。じゃあ、私たちは当日にどう動けばいいの?」という、一番知りたい実践的な疑問にお答えします。10時ルールが分かった今だからこそ、知っておくべき「新たな変数」と、具体的な行動戦略を紹介しますね。

10時ルール以外の注意点

まず大前提として、「午前10時」ルールは、比較的新しい取り組みであるとされています。全国に数万店あるフランチャイズ網全体で、この新ルールが即座に、かつ100%完璧に遵守されると考えるのは、少し楽観的かもしれません。

コミュニティの報告などを見ていると、残念ながら以下のような「ルール不遵守」のリスクもゼロではないようです。

- 新ルールをよく理解していないアルバイトスタッフが、フライングで(例:午前9時半に)販売してしまう。(レジの操作マニュアルには載っていないイレギュラー対応ですからね…)

- (可能性はかなり低いと思いますが)店長独自の強い方針で、近隣のローソンに対抗するため、あえて早朝(例:午前7時)から販売する。

- 罰則を恐れず、あるいは知らずに、常連の転売屋に「ロット買い」を内緒で許可してしまう。

したがって、私たち消費者としては、「午前10時」を「絶対に破られない鉄の掟」としてではなく、「本部が推奨し、ほとんどの優良店舗が従うであろう、最も可能性の高いガイドライン」として認識しておくのが、精神衛生的にも賢明かなと思います。

重要な購入制限の確認

マイローカルコンビニ

ここが、これからのセブン一番くじ戦略において最も重要なポイントかもしれません。

本部からの通達において、販売開始時間は「午前10時」と統一されましたが、実は「購入制限(個数)と並び直しの可否」は、各店舗の裁量に任されています。

つまり、販売の「時間」は統一されましたが、販売の「方法」は依然として店舗ごとに異なる、ということです。これは、例えばセブンのスムージーの買い方が店舗によって微妙に案内が違うことがあるように、コンビニ運営ではよくある「ハウスルール」の一種ですね。これにより、私たちが行くべき「お店」の優先順位が変わってきます。

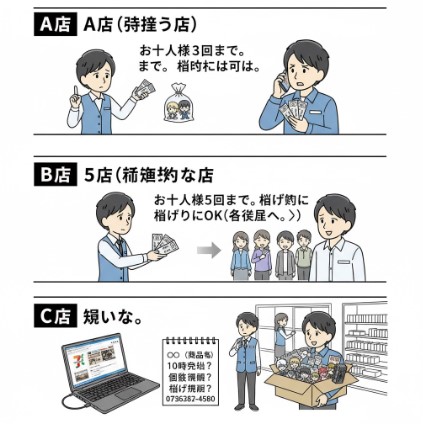

【店舗ごとの「ハウスルール」の例】

- A店(厳しい店): 「お一人様 3回 まで。並び直しは不可。」 →多くの人に渡るが、上位賞狙いには厳しいかも。

- B店(標準的な店): 「お一人様 5回 まで。並び直しOK(最後尾へ)。」 →最もよく見られるルールかもしれません。

- C店(緩い店): 「制限なし。」 →これは新ルールの趣旨に反する可能性が高いですが、もし存在すれば、先頭集団で完売するリスクがあります。

このルール次第で、その店舗でくじを引くかどうかの戦略が根本から変わりますよね。これからの「一番くじ」戦略において、私たちが知るべき「真の変数」は、もはや「何時から?」という時間ではなく、「何個まで?並び直せる?」というルールなんです。

例外?イトーヨーカドーの罠

消費者が陥りがちな、もう一つの重大な罠があります。それは、同じセブン&アイ・ホールディングスという同じグループ企業に属する「イトーヨーカドー」の存在です。

分析によれば、セブンイレブンで導入されたこの新しい「午前10時」ルールは、イトーヨーカドーには適用されません。

イトーヨーカドーは、「販売方法に変更はなく、これまで通り」の独自運用を続けるとされています。「これまで通り」が何を意味するかは各店舗によりますが、一般的にはセブンイレブンの新ルール(午前10時)よりも早い時間、例えば店舗の開店時間である「午前9時」や「午前10時(セブンと同じだがルールは別)」から販売が開始されると予想されます。

【イトーヨーカドーは別物と心得よ】

「セブンイレブンが10時からだから、同じグループのイトーヨーカドーも10時からだろう」と油断して、10時に合わせて訪問すると、すでにレジでは完売している…という悲劇が起こりかねません。

イトーヨーカドー(朝イチ)→ セブンイレブン(10時)という「ハシゴ作戦」を考える場合も、この時間差を考慮する必要があります。

一番くじの購入戦略を立てる上では、セブンイレブンとイトーヨーカドーは「完全に別のルールで動く、別の小売業者」として扱う必要があると、強く認識しておいてください。ご注意くださいね。

発売日前の正しい電話確認術

マイローカルコンビニ

では、どうすれば「個数制限」や「並び直しの可否」といった、店舗ごとの重要な情報を事前に知ることができるのでしょうか。

公式FAQが推奨する「直接ご利用店舗にてご確認」というアドバイス自体は正しいのですが(お客様相談室に電話しても、結局は店舗裁量だと言われるためです)、重要なのはその「聞き方(質問の仕方)」です。忙しい店員さんに、的確に情報を引き出す必要があります。

ここに注意

非推奨の質問(悪い例): 「すみません、一番くじ、何時からですか?」

なぜ悪いか: この曖昧な質問は、店員さんに「モノによって違います」「届き次第です」といった、例の「公式FAQ」通りの曖昧な回答(=ゼロ回答)をさせる余地を与えてしまいます。これでは何の戦略も立てられません。

推奨される質問(専門家の質問)

「お忙しいところ失礼します。今週末の〇〇(商品名)の一番くじについてお伺いします。」

「こちらのお店では、本部からの通達通り『午前10時』からの販売開始、という認識でよろしいでしょうか?」

「(Yesの回答後)ありがとうございます。あと、当日の『購入個数制限』と『並び直しの可否』について、お店のルールが決まっていたら教えていただけますか?」

なぜ優れているか: この質問は、あなたが「10時ルール」の存在を認知している「事情通」であることを店員さんに(暗に)示します。これにより、店員さんは「届き次第」といった曖昧な回答をしにくくなります。

さらに重要な点として、議論の焦点を「時間(もはや固定値)」から「真の変数である個数制限・並び直しルール」へと即座に移行させています。これこそが、私たちが今、本当に知りたい情報ですよね。発売日の1〜2日前に、この確認をしておくだけで、当日の成功率は格段に上がるはずです。

よくある質問

Q:セブンイレブンの一番くじは、なぜローソンより遅いのですか?

A:多くの店舗で販売開始時間が「発売日当日の午前10時」に統一されたためです。これは物流の遅れではなく、転売対策や公平な販売機会の提供を目的とした、意図的な戦略(販売保留)です。

Q:商品は午前10時に合わせてお店に届く(納品される)のですか?

A:いいえ、商品は発売日の前日には既に店舗へ納品・保管されています。本部の方針に基づき、午前10時になるまで意図的に販売をストップしている状態です。

Q:午前10時ルールや個数制限は、どこのセブンイレブンでも同じですか?

A:「午前10時開始」は本部からの通達ですが、最終的な「購入個数制限」や「並び直しの可否」は、各店舗の裁量(ハウスルール)によって異なるため、事前の確認が必要です。

Q:同じグループのイトーヨーカドーも、午前10時開始ですか?

A:いいえ、イトーヨーカドーはセブンイレブンの「午前10時ルール」の対象外です。開店時間(例:午前9時)など、店舗独自の従来ルールで販売されるため注意が必要です。

「セブン一番くじが遅い」の総括

最後に、ここまでの内容をまとめますね。

「セブンイレブンの一番くじが遅い」と感じる理由は、ローソンなどの競合他社が深夜0時からスタートするのと比較して、「午前10時」という遅い時間に意図的に設定されている、という客観的な事実によるものでした。

しかし、その「遅さ」は、セブンイレブンの底上げ問題のようにネガティブに捉えられがちなものではなく、物流の遅れや準備の遅延などではない、転売対策と、一般客への公平な購入機会の提供を目的とした、セブンイレブン本部の意図的かつ戦略的な「販売保留」だったわけです。そして、その実効性を担保するのが「罰則付きのロット買い禁止」ルールでした。

この新ルールの導入により、私たち消費者の「戦場」は変わりつつあります。これまでは「いつ販売が始まるか?」という時間の探索が重要でしたが、これからは「その店では何個まで買えるか?(並び直せるか?)」という店舗ごとのルールの探索が、成功の鍵となります。

発売日当日に闇雲に店舗を巡回するのではなく、発売前にこの記事で紹介した「専門家の質問」を用いて店舗のルール(10時開始の遵守、個数制限)を電話で確認し、最もご自身の戦略に合う条件の店舗にターゲットを絞って、適切な時間(例えば行列を考慮して午前9時半ごろ)に並ぶ、というのが、これからの賢い買い方かなと私は思います。

とはいえ、店舗のルールは当日の混雑状況などによって急遽変更になる可能性もゼロではありません。最終的な情報や当日のオペレーションについては、必ずご自身で訪問予定の店舗にご確認くださいますよう、お願いいたしますね。