マイローカルコンビニ

はじめまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、**齋藤 正志(さいとう まさし)**と申します。

「セブンイレブン 上げ底 消費者庁」というキーワードで検索されたあなたは、セブンイレブンの弁当などが長年にわたり指摘されている「上げ底」疑惑について、その実態や法的、倫理的な問題点、そして監督官庁である消費者庁がどのような見解を持っているのか、深い関心をお持ちのことでしょう。

セブンイレブン いつから上げ底が始まったのかという経緯や、2024年に大きな話題となった、セブンイレブンの社長が炎上した理由は何ですか?といった疑問、そしてその発言が消費者に「言い訳」と受け取られた背景もあるかもしれません。

また、SNSで拡散される数々の検証まとめを見て、その内容があまりにひどいと感じ、おにぎりまずくなった?という噂やサンドイッチがひどいといった他の品質問題も含めてセブンをやめたという方や、上げ底の最新および現在の状況を知りたい方もいるかもしれません。

中には、セブンイレブンにクレームを入れたいのですが、どうすればいいですか?と、具体的な行動を模索している方もいるでしょう。

この記事では、セブンイレブンの底上げがひどいと指摘される問題の経緯から、企業トップの発言、SNSでの反応、そして消費者庁が管轄する景品表示法との関連性まで、網羅的に掘り下げて解説していきます。

記事のポイント

- セブンイレブンの上げ底問題が指摘され始めた経緯

- 永松社長のインタビュー発言と炎上の理由

- 上げ底と景品表示法に関する消費者庁の見解

- 消費者が取り得る具体的な対応やクレーム方法

セブンイレブン上げ底問題と消費者庁の見解

- セブンイレブン いつから上げ底?

- セブンイレブンの社長が炎上した理由は何ですか?

- 社長の「言い訳」とされた発言内容

- ひどいと言われる上げ底の具体例

- SNSでの上げ底の検証結果

- 幕の内弁当の容器は上げ底か

- 上げ底 最新 現在も続いている?

セブンイレブン いつから上げ底?

マイローカルコンビニ

セブンイレブンの「上げ底」疑惑が、いつから始まったのかを正確に特定することは非常に困難です。というのも、容器の形状変更や内容量の微調整は、企業活動の中で常に行われているためです。

しかし、インターネット上でこの問題が消費者による「告発」として顕著に話題となり始めたのは、2020年頃からと見られています。

この時期、X(旧Twitter)などのSNSを中心に、購入したセブンイレブンの弁当やパスタ、総菜などの容器の底が不自然に盛り上がっていることを示す写真や動画の投稿が急増しました。

また、サンドイッチの具材が、パッケージの窓から見える手前の部分にしか入っていない「ハリボテ」状態(たまごサンドの隠し味といった魅力とは裏腹な実態)を指摘する投稿も相次ぎました。

これらの指摘は、同時期に深刻化していた原材料価格の高騰や物流コストの増加、人件費の上昇といった社会的背景と重なります。多くの消費者が、こうした容器の変更を「価格を維持したまま内容量を減らす、実質的な値上げ=ステルス値上げ」の一環ではないかと強く疑うようになり、不信感とともに情報が拡散していきました。こ

うしたステルス値上げは、セブンで三ツ矢サイダーの値段がどうなっているか、といった定番商品よりも、中身が見えにくい弁当や総菜で顕著になると言われています。

ステルス値上げ」とは

ステルス値上げ(シュリンクフレーションとも呼ばれます)とは、商品の価格を据え置き、またはわずかに上げる一方で、内容量を減らすことで、消費者に気づかれにくい形で実質的な値上げを行う手法を指します。

セブンイレブンの上げ底容器も、外見上のボリューム感を可能な限り維持しつつ、実際の内容量を調整するための一つの方法と多くの消費者に捉えられたのです。

つまり、「セブンイレブンは上げ底をしている」という現在の強固な認識は、特定の時期に始まったというよりも、こうした個々の消費者による告発的な投稿が数年間にわたって蓄積され、共有された結果、形成されたものと言えるでしょう。

セブンイレブンの社長が炎上した理由は何ですか?

セブンイレブンの上げ底問題が、一部の消費者の疑念から社会的な大問題へと発展する最大のきっかけとなったのが、2024年10月に「文春オンライン」が報じた、セブン‐イレブン・ジャパンの永松文彦社長への直撃インタビュー記事です。

この記事が公開されると、記事内で引用された永松社長の発言内容に対し、SNSなどを中心に「消費者を馬鹿にしている」「あまりに不誠実だ」といった批判が殺到し、大規模な「炎上」状態となりました。

炎上の主な理由は、長年にわたって消費者が抱き続けてきた「上げ底で量を誤認させているのではないか」という根深い疑惑や不満(中にはセブンイレブンの米は危険?といった食の安全に関するものまで)に対し、企業トップが真摯に向き合う姿勢を見せなかったと広く受け取られたためです。

特に、記者の質問に対する以下の発言(文春オンライン記事より引用)が、消費者の感情を強く逆なでしたと指摘されています。

今日のセブンイレブン行列の理由が「みそきん」などポジティブなものである日もあれば、こうしたネガティブな話題で注目を集める日もあるのが実情です。

炎上の引き金となった主な発言

- 「本当にそうなってました? 上げ底になってましたか?」

- 「他と比べて本当にセブン-イレブンが上げ底になっているのかって言うのをご覧になりましたか? なってませんでしょう?(笑)」

- 「じゃあ、スーパーとか他のところ見てご覧 なさいよ。どっちが上げ底かと。」

これらの発言は、消費者からの指摘を真剣に受け止めるどころか、問題を直視せず、他社比較に論点をすり替えたり、さらには(笑)という記述も相まって、消費者の指摘自体を嘲笑しているかのように受け取られました。

企業トップとして期待される説明責任を果たしていないという印象を決定的にし、長年溜まっていた消費者の不満という「火に油を注ぐ」最悪の結果となってしまったのです。

社長の「言い訳」とされた発言内容

前述のインタビューで、永松社長は容器に傾斜(上げ底)がある理由についても説明しています。

しかし、その説明が合理性を欠くと受け止められたり、具体性に乏しかったりしたため、消費者の納得を得られず、「言い訳に過ぎない」とさらに厳しい批判を浴びることになりました。

社長が挙げた理由は、主に以下の2点です。

1. 電子レンジの温め効率のため

社長は「電子レンジで温めたりするアレがありますから。多少は(傾斜が)ないとダメなんですよ」と発言しました。

これは、容器の底に傾斜や凹凸を設けることで、電子レンジで加熱する際にマイクロ波が内部まで均一に通りやすくし、温めムラを防ぐための工夫である、という主張です。

しかし、この説明に対して消費者からは、「(セブン冷凍担々麺のような冷凍食品ならともかく)弁当の温め効率を上げるなら、底を上げるより表面積を広くする方が合理的ではないか」「それほど深い傾斜が必要なのか」といった技術的な疑問が即座に噴出しました。

2. 「上げ底率のルール」があるため

さらに社長は、「あれはルールで、何パーセントって決まってるんですよ。だからそんな、アコギなことはできないんですよ」とも述べています。

これは、業界や何らかの法律で定められた基準(上げ底率)が存在し、セブンイレブンはそれを遵守しているため、消費者を騙すような不正なことはしていない、という主張です。

2025年セブンイレブン カレー フェスのような大規模イベントで信頼回復を図る一方で、こうした根本的な疑問への説明が不足しているとの指摘もあります。

もちろん、消費者庁が管轄する景品表示法では、内容量を著しく誤認させるような表示(優良誤認・有利誤認)が禁じられていますが、社長がどの「ルール」を指して「何パーセント」と発言したのかは全く不明瞭でした。

このように具体性を欠いた説明は、消費者の疑念を晴らすどころか、逆に「都合の良いルールを持ち出してきた」という印象を強め、結果として「苦しい言い訳」と広く捉えられてしまったのです。

ひどいと言われる上げ底の具体例

これまでSNSなどで「ひどい」と指摘され、炎上の火種となってきた事例は、特定の弁当だけにとどまらず、多岐にわたります。これらの「騙された」と感じる体験の積み重ねが、現在のセブンイレブンに対する根強い不信感の土台となっています。

特に批判が集中した代表的な事例

- パスタ・麺類の二重底容器

- 最も多く指摘された典型的な例です。容器の底が二重構造になっていたり、中央部分が富士山のように大きく盛り上がったりする写真が多く投稿されました。

外見の容器サイズから期待される量と、実際に食べられる麺や具材の量とのギャップが大きすぎると、強い批判を浴びました。セブンイレブンのそうめんはまずい?といった麺類全般への厳しい目にもつながっています。 - サンドイッチの「ハリボテ」問題

- パッケージの透明な窓から見える、いわば「商品の顔」となる部分にだけ具材が厚く詰め込まれ、見えない中央部や後方はパンだけ、あるいは具材が極端に少ない、といった「ハリボテ」構造が2020年頃に集中的に告発されました。(サンドイッチがひどい噂の真相については別記事でも解説しています)。

- 飲料カップの「パッケージ詐欺」

- 2021年に販売された「練乳いちごミルク」や2020年の「sonnaバナナミルク」などが例に挙げられます。これらは、透明なプラスチック製のカップの側面や底部に、あたかも果肉ピューレがたっぷり沈殿しているかのように見せるための赤色や黄色の塗装・プリントが施されていました。これは(ペットボトルコーヒー500mlのような)容器の構造とは異なりますが、内容量を著しく誤認させる「優良誤認」にあたるのではないかと、消費者庁への通報を呼びかける声もあがるほど厳しく批判されました。

- おにぎりの「海苔パッケージ」

- 2023年には、実際には海苔が使用されていない「混ぜごはんおむすび」などの商品パッケージに、あたかも海苔が巻かれているかのような黒い絵柄がプリントされている商品が登場。

「海苔が入っていると誤解して購入した」という報告が相次ぎ、(おにぎりまずくなった?という品質への懸念と共に)消費者の誤認を誘う手法として問題視されました。

これらの事例は、消費者が商品購入時に抱く「期待」を裏切るものであり、「騙された」というネガティブな体験を繰り返し提供することになりました。これがセブンイレブン全体のブランドイメージを大きく損なう致命的な原因となったのです。

SNSでの上げ底の検証結果

マイローカルコンビニ

永松社長の炎上発言は、皮肉なことに、SNS上での「上げ底検証ブーム」に火をつける結果となりました。

X(旧Twitter)や個人のブログ、YouTubeなどでは、消費者が自らセブンイレブンの商品を「検証」し、その実態を報告する動きがかつてないほど活発化したのです。

これらの検証は、単に「量が少ない気がする」といった主観的な感想ではありません。多くの消費者は、実際に対象の商品を購入し、以下のような具体的な手法で客観的なデータを取ろうと試みました。

これは、みそきんの在庫確認の方法を熱心に共有するのと同じ熱量が、ネガティブな方向で発揮された例と言えます。

- 重量測定:調理用のスケール(はかり)を使い、パッケージに記載された内容量と実重量を比較する。

- 容器の分解:弁当やパスタのご飯やおかずをすべて取り出し、容器の底がどれだけ盛り上がっているのか、その複雑な構造を写真や動画で撮影し、公開する。

- 他社比較:ほぼ同じ価格帯の、競合他社(ファミリーマートやローソン)の同種商品と、内容量や容器の構造を並べて比較する。(にんにく黒胡椒餃子の実力を他社と比較レビューするようなポジティブな検証とは対照的です)。

こうしたSNSでの一連の検証活動は、もはや単なる噂話や憶測の域を超え、消費者自身による大規模な「事実確認(ファクトチェック)」のフェーズに入っていることを示しています。

企業側からの説明が不十分、あるいは納得できないと感じた消費者が、自らコストと時間をかけて行動を起こし、その結果を社会に共有する動きは、企業にとって計り知れないプレッシャーとなっています。

幕の内弁当の容器は上げ底か

社長の炎上騒動の中で、具体的な「検証対象」としてSNSなどで

マイローカルコンビニ

特に注目を集めた商品の一つに、低価格帯の「幕の内398」(税込429円)があります。

ある検証ブログ記事では、この弁当について非常に詳細なレビューが行われました。

その報告によると、確かに過去に告発されたような「ダイナミックな上げ底」(例:二重底)に比べれば、その手法は目立たなくなっている(=大人しくなっている)ものの、依然として消費者に内容量を誤認させかねない、巧妙な上げ底構造は存在し続けていると厳しく指摘されています。

これは、例えばセブンイレブンで腎臓病食を探すといった特定のニーズを持つ消費者だけでなく、一般の消費者にとっても重要な問題です。

その記事で指摘された具体的な点は、以下の通りです。

こうしたコラボ商品(例えばセブンイレブン西村キャンプ飯)ではない、定番弁当だからこそ厳しい目が向けられたとも言えます。

指摘された具体的な点

- 容器側面の巧妙な窪み

容器の底面そのものではなく、横(側面)に「取っ手」とも「デザイン」ともつかない謎の窪みが設けられている。これが実質的な上げ底(容量削減)として機能しており、外から見た際のサイズ感と実際の内容量にギャップを生じさせているのではないか、と推察されています。 - 容器全体の極端な「薄さ」

弁当自体の厚みが非常に薄く設計されており、真上から見た際の面積は大きく見えるものの、横から見るとボリューム感が乏しい。これも「見た目の満足感」と「実際の量」を乖離させる要因とされています。 - おかずの「隠蔽」疑惑

メインのおかずの一つであるコロッケが、不自然に半分にカットされており、その切断面がウインナーなど他の具材で巧妙に隠されるように盛り付けられていた、という指摘もなされました。

もちろん、これらは一個人の検証結果に過ぎない側面もあります。

しかし、「上げ底ではない」「アコギなことはできない」とトップが断言した直後に、このような「疑わしい」商品が現行品として販売されている事実が、消費者の不信感をさらに増幅させる一因となったことは間違いありません。

上げ底 最新 現在も続いている?

「あれだけ社会的に批判され、炎上したのだから、セブンイレブンの上げ底は最新・現在では改善されたのか?」という点は、多くの消費者が最も関心を寄せているポイントです。

結論から言うと、2024年10月の炎上騒動以降、セブンイレブンが「上げ底と指摘された容器の構造を全面的に見直し、改善しました」といった公式なアナウンス(プレスリリースなど)は、現時点(2025年11月現在)では行われていません。

もちろん、日々新商品は発売されており、すべての商品が問題のある容器を使っているわけではありません。

スムージーの人気ランキングで上位の商品を推したり、スムージーの買い方やスムージーのやり方を解説したり、スムージーのCMの女優を起用するなど、新しい取り組みでイメージアップを図ってはいます。

しかし、アサイースムージーが販売中止?と噂されるような商品の入れ替えはあっても、企業として「過去の手法を反省し、今後は透明性の高い容器を採用する」といった明確な方針転換が示されていない以上、店舗に並ぶ商品がすぐに大きく変わったとは考えにくい状況です。

消費者としては、購入時に引き続き自身の目で確認する必要があると言えるでしょう。

対照的な競合他社の動向

マイローカルコンビニ

一方で、競合他社であるファミリーマートやローソンは、セブンイレブンの上げ底問題とは対照的に、消費者の「お得感」や「満足感」に真正面から訴えかける戦略を強化し、成功を収めています。

特に、ファミリーマートが定期的に実施する「お値段そのまま!40%増量作戦」や、ローソンの「盛りすぎチャレンジ」(価格据え置きで重量を約47%増量)といったキャンペーンは、SNSでも大きな話題となりました。

これらは、セブンイレブンの「ステルス値上げ」疑惑と対比される形で、「消費者に誠実である」という好意的なブランドイメージを獲得することに繋がりました。

セブンイレブン自身も、2024年3~8月期の連結決算で競合2社が増益のなか減益となるなど、業績不振が鮮明になっています。その対策として、手頃な価格帯の商品「うれしい値!」シリーズを拡充するなど、価格戦略の見直しを進めています。

しかし、一度失われた「上げ底」「不誠実」といったネガティブなイメージ(洗濯洗剤(粉)のような日用品の品質にも及ぶ可能性)を払拭するには、小手先の価格対応ではなく、商品の「中身」と「見せ方」の透明性を含めた、根本的な信頼回復への取り組みが不可欠となっています。

消費者はいわしせんべいはどこ?と探すような定番商品への信頼も失いかけているのです。

セブンイレブン上げ底と消費者庁への相談

- 消費者がセブンをやめた理由とは

- セブンイレブンへのクレームはどうすればいい?

消費者がセブンをやめた理由とは

SNS上では、一連の騒動を経て「セブン(の利用)をやめた」「もうセブンでは弁当を買わない」といった決別の声が数多く見られます。その理由は、単に「上げ底がけしからん」という一点だけではなく、より深く、複合的な要因が絡んでいます。

最大の理由は、長年培ってきたブランドへの「信頼」が、「裏切り」と「不信感」に変わってしまったことです。

セブンイレブンは長年にわたり、「近くて便利」という利便性だけでなく、「セブンプレミアム」に代表されるような「価格は多少高くても、品質や味はコンビニの中で一番良い」という「品質プレミアム」のブランドイメージを築いてきました。

多くの消費者は、その「品質のセブン」を信頼し、シャインマスカットパフェや白くまくんアイスのような高品質なデザート、あるいは店舗で違うソフトクリームといったこだわりを信じ、他社より高い価格設定を受け入れてきました。

しかし、一連の上げ底問題やハリボテ疑惑、そして極めつけとなった社長の炎上発言によって、「その信頼を利用し、消費者を欺いてまで利益を追求しているのではないか」という強い疑念が生まれました。

この信頼関係の決定的な毀損こそが、消費者がセブンから離れる(=やめた)最も根本的な理由となっているのです。

セブン離れ(やめた理由)の深層心理

- ① 不信感(不誠実さへの嫌悪): 上げ底やパッケージ詐欺など、消費者の誤認を誘うような「不誠実だ」と感じる手法そのものへの強い嫌悪感。

- ② 失望感(ブランドイメージの崩壊): 「品質のセブン」を信じていたのに裏切られたという思い。そして、問題が発覚した際のトップ(社長)の対応が、火消しどころか消費者を軽視するものであったことへの深い失望。

- ③ 割高感(コストパフォーマンスの悪化): 上げ底によって実質的な量が少ないことが可視化された結果、「この量でこの価格は高すぎる」という純粋なコストパフォーマンスへの不満が顕在化。

- ④ 他社の魅力(相対的な価値の低下): 前述の通り、競合他社が積極的な増量キャンペーンや、STPRコラボスイーツや超ときめき♡宣伝部コラボ、NiziUセブンイレブン先行のような魅力的な企画で「誠実さ」や「満足感」をアピールしており、相対的にセブンイレブンを選ぶ積極的な理由が失われたこと。

これらが複合的に絡み合い、「あえてセブンを選ぶ必要はない」という消費者の行動変容につながっていると考えられます。

セブンイレブンへのクレームはどうすればいい?

セブンイレブンの商品や対応について、消費者が不満や疑問を感じ、直接意見やクレームを伝えたい場合、いくつかの正式な窓口が用意されています。

また、上げ底が法律(景品表示法)に抵触するのではないかと考える場合には、消費者庁へ情報提供するという重要な手段もあります。

1. セブンイレブン本体に意見を伝える

まずは、企業自身に消費者の声を直接届ける方法です。

商品やサービスへの一般的な意見(例えば紅茶マシン店舗はどこ?といった問い合わせも含む)、店舗への要望、あるいは具体的なクレームなどは、セブン‐イレブン・ジャパンが設置するお客様相談室が受け付けています。

電話、または公式サイトの専用フォームから連絡が可能です。大阪や神奈川、千葉など、地域ごとの紅茶マシンの設置状況を調べるように、消費者が情報を集める動きも活発です。

2. 消費者庁へ情報提供する

「この容器の形状は、中身を誤認させるもので法律違反ではないか?」と感じた場合、消費者庁にその情報を「通報」するという方法があります。

セブンイレブンの上げ底容器が、景品表示法の「優良誤認表示(実際のものよりも著しく優良であると示す表示)」や「有利誤認表示(実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示)」にあたるのではないか、と考える場合です。

景品表示法違反被疑情報提供フォーム

消費者庁は、景品表示法に違反する「疑い」がある広告や表示に関する情報を、一般消費者から広く受け付けるための専用のウェブフォームを設置しています。 (参照:消費者庁 景品表示法違反被疑情報提供フォーム)

ここで非常に重要なのは、これは個別のトラブルを解決するための「クレーム相談窓口」ではなく、あくまで法律違反の「情報提供(通報)」窓口であるという点です。

通報したことによって、消費者庁から個別にフィードバック(回答)が返ってきたり、セブンイレブンとの間に入って問題を解決してくれたりすることはありません。

しかし、同様の情報が多くの消費者から集まれば、消費者庁が実態調査に乗り出し、問題があると判断されれば、企業に対して指導や措置命令(業務改善命令)を出すきっかけになる可能性があります。

以下に、それぞれの窓口の連絡方法や特徴をまとめます。

| 窓口の種類 | 連絡方法 | 主な内容・目的 |

|---|---|---|

| セブン‐イレブン・ジャパン お客様相談室 | ・電話(フリーダイヤル) ・公式サイトのフォーム | ・商品やサービスに関する意見、要望、問い合わせ ・企業への直接的なクレーム伝達 |

| 消費者庁 | ・景品表示法違反被疑情報提供フォーム | ・景品表示法違反(優良誤認・有利誤認)の疑いがある場合の情報提供(通報) ・個別の問題解決や回答は得られない |

| 購入した店舗 | ・店頭で直接(レシート持参推奨) | ・購入した商品の不備(不良品・異物混入など) ・返金や交換など、個別の即時対応 |

よくある質問

マイローカルコンビニ

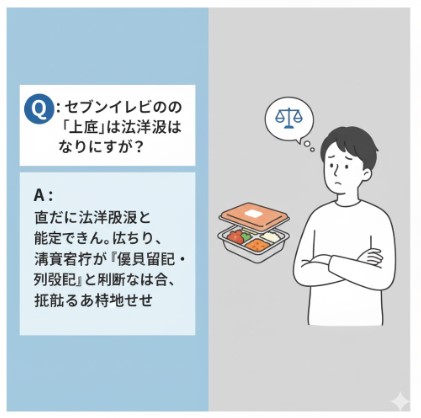

Q:セブンイレブンの「上げ底」は法律違反(景品表示法違反)になりますか?

A:ただちに法律違反と断定することはできません。 しかし、容器の形状やパッケージの表示が、実際の内容量よりも「著しく優良または有利である」と一般消費者に誤認させると消費者庁が判断した場合は、景品表示法(優良誤認表示・有利誤認表示)に抵触する可能性があります。

Q:社長が炎上した発言にある「上げ底率のルール」とは具体的に何ですか?

A:永松社長が具体的にどの法律や業界ルールを指して「ルールで何パーセントと決まっている」と発言したのかは、不明瞭なままです。 消費者が問題視するような「容器の上げ底の割合」を具体的に定めた公的な法律や業界統一ルールは一般に知られていません。この具体性を欠いた発言が、消費者の疑念を晴らすどころか「言い訳ではないか」と、さらに批判を招く一因となりました。

Q:セブンイレブンに上げ底のクレームを言いたい場合、どこに連絡すればいいですか?

A:目的によって窓口が異なります。 1. 企業に直接意見を伝えたい場合: セブン‐イレブン・ジャパンの「お客様相談室」(公式サイトのフォームまたは電話)が正式な窓口です。 2. 法律違反の疑いを通報したい場合: 消費者庁の「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」から、景品表示法違反の疑いがあるとして情報を提供することができます。ただし、これは個別のクレームを解決する窓口ではありません。

Q:炎上後、セブンイレブンの上げ底は改善されましたか?(最新・現在の状況)

A:2024年10月の炎上騒動以降、セブンイレブンが「上げ底と指摘された容器の構造を全面的に見直し、改善しました」といった公式な発表は、現時点(2025年11月現在)では行われていません。 SNSなどでは引き続き消費者による個別の商品検証が行われており、根本的な改善には至っていない可能性が指摘されています。そのため、購入時には消費者自身が内容量や容器の形状を確認する必要があります。

まとめ:セブンイレブン上げ底と消費者庁

セブンイレブンの上げ底問題は、単なる容器の形状やコストカットの問題ではなく、企業の「誠実さ」や「消費者への向き合い方」という根本的な姿勢が問われる事態へと発展しました。消費者の信頼を失うことは、長期的な業績悪化に直結します。上げ底問題とは別に、セブンイレブンの納品時間の最適化や、ガチャボックスの設置場所の拡充、サファリハットのような限定商品の展開、セブンイレブン姫路英賀保駅前店のような個店の努力も続いていますが、今回の問題はブランド全体に関わります。最後に、今回の問題に関する要点をリスト形式で改めてまとめます。

- セブンイレブンの上げ底は2020年頃からSNSで「ステルス値上げ」の一環として話題になった

- 対象は弁当やパスタの容器、サンドイッチの具材量など多岐にわたる

- 飲料カップの塗装や海苔の絵柄パッケージなど、誤認を誘う手法も厳しく批判された

- 2024年10月、永松社長の「文春オンライン」でのインタビュー発言が大規模な炎上を引き起こした

- 社長は上げ底の理由を「温め効率」や「ルール」のためと説明したが、具体性を欠き「言い訳」と批判された

- 特に「他社と比べて」「なってませんでしょう?(笑)」といった発言が消費者の不信感を増大させた

- 炎上後もSNSでは「幕の内398」など現行商品の「検証」が活発に続いている

- 最新の状況として、セブンイレブンから容器の全面的・公式な改善報告は行われていない

- 消費者がセブンをやめた最大の理由は、品質を信頼していたことへの「裏切り」と「不信感」である

- 競合他社の積極的な「増量キャンペーン」が、セブンの不誠実さと対比される形で好意的に評価されている

- セブンイレブンへのクレームは、公式サイトのお客様相談室(フォーム・電話)から可能

- 消費者庁は、景品表示法違反の疑いがある情報を専用フォームで受け付けている

- このフォームは情報提供(通報)窓口であり、個別の問題解決や回答を得るためのものではない

- 上げ底が景品表示法違反(優良誤認・有利誤認)にあたるかは、消費者庁の調査と判断による

- セブンイレブン上げ底問題と消費者庁の今後の動向、そして企業の信頼回復への取り組みが注目される