マイローカルコンビニ・イメージ

はじめまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、**齋藤 正志(さいとう まさし)**と申します。

「セブンイレブン24時間じゃない店舗」と検索してこの記事にたどり着いた方は、近年のコンビニ業界の変化に関心をお持ちかもしれません。かつては当然のように見られていた24時間営業ですが、近年は「コンビニ 24時間営業 廃止 いつから」といった問いが増え、「営業時間 7時 11時」の店舗も現れています。特にセブンイレブンでは、営業時間の見直しをめぐって「24時間営業 裁判」まで発展したケースもあり、この問題は単なる経営方針の変更にとどまらず、深刻な「24時間営業問題」として社会に影響を与えています。

この記事では、なぜ「24時間営業していないコンビニ」が増えているのか、その背景にある「時短営業 オーナー」の事情や「24時間営業の欠点は何ですか?」という視点に加え、「無人化されているコンビニは?」という最新動向まで、幅広く解説します。また、売上の高い店舗がどういった営業スタイルを選んでいるのかを知りたい方は、あわせて【2025年最新版】セブンイレブンの売上店舗ランキング(【2025年最新版】セブンイレブンの売上店舗ランキング)も参考にしてみてください。

セブンイレブンは本当に今も24時間営業なのか、それとも「何時までやってる」のか――その答えを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

-

セブンイレブンの時短営業が増えている背景

-

24時間営業を維持しない理由や社会的要因

-

店舗ごとの営業時間の違いや判断基準

-

無人化や柔軟な営業スタイルの最新動向

セブンイレブン24時間じゃない店舗の実態とは

セブンイレブン公式

- コンビニ24時間営業廃止はいつから?理由も解説

- 営業時間が7時〜11時の店舗も存在

- セブンの24時間営業は裁判にも発展

- 時短営業を選ぶオーナーの背景事情

- 24時間営業の欠点は何ですか?

コンビニ24時間営業廃止はいつから?理由も解説

マイローカルコンビニ・イメージ

コンビニの24時間営業が「当たり前」ではなくなり始めたのは、2019年頃からです。特にこの年、大阪府東大阪市のセブンイレブン加盟店オーナーが人手不足を理由に深夜営業を自主的に取りやめたことが、社会的な注目を集めました。これをきっかけに、24時間営業の見直しが全国的な議論へと広がっていきました。

当時、コンビニ各社はフランチャイズ制度をもとに、基本的に「24時間営業」を前提とした契約を結んでいました。しかし、現場の実情は異なり、特に地方や深夜帯においては採算が合わず、人手も集まりにくいという課題が顕在化していたのです。これにより、加盟店側と本部の間に摩擦が生じるケースも多発し、社会問題として扱われるようになりました。

その背景には、複数の要因が絡んでいます。まず、人手不足の深刻化です。コンビニ業界は以前から低賃金・長時間労働が問題視されており、深夜シフトを担える人材の確保が難しくなっています。次に、深夜の売上が以前に比べて減少している点も無視できません。特にコロナ禍以降は夜間の外出を控える人が増え、需要そのものが縮小しました。

さらに、社会全体の「働き方改革」の流れも影響しています。労働環境の改善が求められる中で、コンビニだけが旧来の営業形態を守り続けることに対して批判的な声が強まっているのです。

このような背景のもと、各社は柔軟な対応を模索するようになりました。例えば、セブンイレブンやローソンなどでは、オーナーの希望によって営業時間を短縮する選択肢が設けられました。全国的に見ると、時短営業の店舗は今では全体の1割超にまで増加しています。

つまり、24時間営業の「廃止」というよりも、「必要に応じた見直し」へとシフトしているのが現状です。そしてこの流れは、今後さらに加速する可能性があります。

営業時間が7時〜11時の店舗も存在

マイローカルコンビニ・イメージ

現在でも一部のセブンイレブンには、「7時から23時まで」の営業時間で営業している店舗が存在します。これはまさに、セブンイレブンという社名の由来でもある営業時間であり、1970年代の創業当時の営業スタイルを再び採用している形です。

このような店舗が存在する理由としては、深夜帯の需要が少ない立地条件や、スタッフの確保が難しい地域であることが多いです。例えば、住宅街にある店舗や高齢化が進んでいる地方都市では、深夜の来店者数が限られており、売上もあまり期待できません。そうした環境下では、むしろ営業時間を短くすることで経営効率が上がることもあるのです。

また、夜間の営業には防犯対策や設備管理といった追加のコストがかかります。そのため、収益性と人材確保の両面から判断して、あえて7時〜23時に限定するという経営判断を下す店舗も増えつつあります。

とはいえ、全国のセブンイレブン店舗全体から見ると、このような「7時〜11時営業」の店舗はあくまで少数派です。多くの店舗では今でも24時間営業が維持されており、利用者にとっての利便性は確保されています。

つまり、セブンイレブンは一律の営業スタイルから、地域性や店舗の事情に応じた「多様な営業形態」へと移行してきているといえるでしょう。

セブンの24時間営業は裁判にも発展

セブンイレブンの24時間営業をめぐる問題は、ついには裁判沙汰にまで発展しました。2019年、大阪府東大阪市の店舗オーナーが人手不足のために営業時間の短縮を決断したところ、本部との間で契約違反が問題となり、本部側が契約解除を通告。この対応にオーナーが反発し、裁判にまで至ったのです。

この裁判では、コンビニ業界におけるフランチャイズ契約のあり方や、本部と加盟店オーナーの力関係が社会的に注目されました。裁判の争点は、24時間営業が契約上「義務」であるかどうか、また営業形態の変更にどこまでオーナーの裁量が認められるかという点でした。

最終的にこのケースは和解で終わりましたが、多くのフランチャイズオーナーにとっては、自分の店の経営方針に対する自由度を問う象徴的な出来事となりました。これを受けて、セブンイレブン本部も営業方針の見直しに着手し、「営業時間の短縮を希望するオーナーには柔軟に対応する」という方針を発表することになります。

さらに、公正取引委員会もこの問題に言及し、「本部が一方的に営業時間短縮の要請を拒否することは独占禁止法に違反する可能性がある」と指摘しました。このことで、業界全体に対して「本部と加盟店の対等な関係性」を再構築すべきだという意識が広がっていったのです。

このように、24時間営業は一つのビジネスモデルとして長年続いてきましたが、それを取り巻く環境が変化したことで、業界の根本的な仕組み自体が見直されるようになりました。裁判をきっかけにしたこの動きは、今後のコンビニ経営にとっても大きな転換点となったといえるでしょう。

時短営業を選ぶオーナーの背景事情

マイローカルコンビニ・イメージ

セブンイレブンをはじめとしたコンビニチェーンで「時短営業」を選ぶオーナーが増えている背景には、現場ならではの深刻な課題があります。最も大きな理由は、人手不足の問題です。特に深夜帯は労働条件が厳しく、募集をかけても応募が集まりにくい状況が続いています。仮に人材を確保できたとしても、深夜勤務を希望するスタッフの定着率は低く、オーナー自らが夜勤を担うことも珍しくありません。

このような状況が慢性化すれば、オーナーやその家族の心身にも大きな負担がかかります。コンビニ経営はただでさえ多忙ですが、24時間体制となると休む時間が確保しづらくなり、長期的には経営の継続自体が危ぶまれるケースもあるのです。したがって、経営の持続性を確保するための判断として、営業時間を短縮する選択がなされることになります。

また、立地条件によっては深夜の売上が極端に低くなることも理由の一つです。特に住宅街や地方都市にある店舗では、深夜帯の来店者数が少なく、電気代や人件費を差し引くと赤字になることも珍しくありません。このような経済的合理性の観点から、オーナーが営業時間の見直しに踏み切るケースが増えてきています。

さらに近年では、働き方改革や労働環境の見直しが社会全体で進められており、企業としても柔軟な運営方針を取り入れなければ、ブランドイメージの低下や社会的批判にさらされる可能性もあります。こうした社会的な空気感もまた、時短営業への移行を後押ししている要素の一つです。

つまり、時短営業を選ぶという決断は、オーナーが「楽をしたい」という理由からではなく、人材の確保・経済的な合理性・健康管理・社会的責任といった多面的な要因に向き合った結果であることがわかります。この判断が今後ますます一般的になっていく可能性は十分に考えられます。

24時間営業の欠点は何ですか?

マイローカルコンビニ・イメージ

24時間営業の最大のデメリットは、運営コストの高さと人手不足への対応の難しさにあります。コンビニは深夜帯も営業を続けることで「いつでも開いている安心感」を提供してきましたが、その裏では人件費や光熱費、セキュリティ対策など、多くの負担がオーナーや店舗側にかかっています。

特に人件費は無視できません。深夜勤務には通常、時給の割増(深夜手当)が必要です。しかし、来店者が少ない時間帯に高い時給を支払うというのは、経営的に見れば効率が悪い運営といえます。結果として、人手が確保できなければ、オーナーが直接店頭に立つことになります。このような状況が続けば、心身の疲労やストレスが蓄積され、経営の継続が難しくなる可能性も出てきます。

また、防犯面のリスクも欠点の一つです。深夜営業中は店舗内の人数が限られるため、強盗や万引きなどの犯罪に対する対処が難しくなることがあります。都市部や幹線道路沿いでは防犯カメラや警備システムの強化が行われていますが、それでも完全にリスクを排除することはできません。

さらに、24時間体制は環境負荷の問題にも関係しています。電気の使用量が多く、特に照明や冷暖房がフル稼働することで、エネルギー消費量が高止まりします。持続可能な社会を目指すうえで、「必要なときに営業する」という効率的なスタイルが求められるようになってきているのです。

このように、24時間営業には利便性という明確なメリットがある反面、コスト・労務・安全・環境といった複数の課題が存在しています。これらを天秤にかけたとき、「本当に24時間営業が必要なのか?」という問いが、経営者や社会全体に投げかけられている時代に入っていると言えるでしょう。

セブンイレブン24時間じゃない店舗は今後も増える?

セブンイレブン公式

- 24時間営業問題が浮き彫りにした現実

- 24時間営業していないコンビニの割合

- セブンは何時までやってる?店舗ごとの違い

- 無人化されているコンビニは?最新動向

- 柔軟な営業スタイルが求められる時代へ

24時間営業問題が浮き彫りにした現実

マイローカルコンビニ・イメージ

24時間営業というビジネスモデルは、かつては利便性の象徴でした。とくにコンビニ業界においては、「いつでも開いている」ことがブランドの強みとされてきました。しかし近年、このモデルが直面している現実には、社会的なひずみや働き手への過重な負担が含まれています。

最も大きな課題は、人手不足です。夜勤を希望するスタッフが見つからず、オーナー自らが深夜も働くという状況が続いています。体力的・精神的な負担は大きく、長時間労働や休みの取れなさが深刻な問題となっています。こうした働き方が「ブラック労働」として批判され、社会問題化するまでに至りました。

また、2019年には大阪府のセブンイレブン加盟店オーナーが、本部の意向に反して自主的に営業時間を短縮したことから、大きな議論が巻き起こりました。この一件は、24時間営業を維持することがオーナーにとってどれほどのプレッシャーになっていたかを浮き彫りにし、社会的にも「24時間体制の限界」が認識される転機となりました。

さらに、消費者のライフスタイルも変化しています。新型コロナウイルスの影響もあり、深夜に外出する人の数は減少。かつてほどの「24時間の需要」は存在しなくなりつつあります。こうした変化に対応するためにも、柔軟な営業時間への転換が求められるようになっています。

つまり、24時間営業問題とは単なる経営判断の話ではなく、労働環境、消費動向、社会構造の変化と深く結びついた、現代の「働き方と暮らし方」の縮図ともいえるのです。

24時間営業していないコンビニの割合

マイローカルコンビニ・イメージ

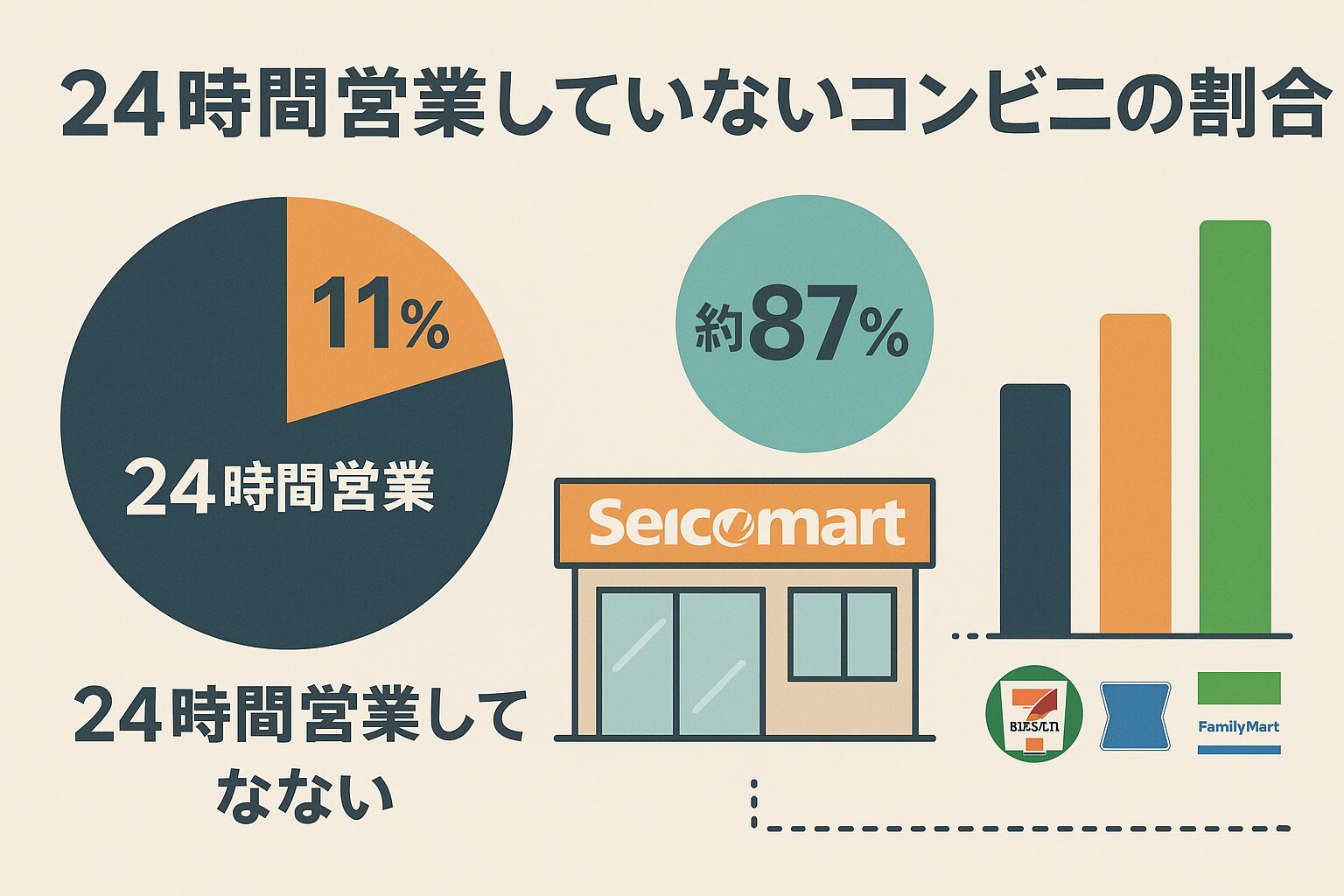

日本全国にあるコンビニのうち、「24時間営業をしていない店舗」の数は年々増加しています。最新のデータによると、大手6社の合計で約6,400店舗が時短営業を導入しており、全体の1割超にあたる規模です。

特に北海道を中心に展開する「セイコーマート」は、約87%が時短営業という非常に高い割合を示しています。これは同地域での夜間の利用需要が少ないことや、地域密着型の経営方針が影響していると考えられます。

一方で、全国展開している大手3社(セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート)における時短営業の割合は、全体の約8〜10%にとどまっています。ただし、これは表面上の数字であり、実際にはオーナーの希望による短縮営業など、正式な統計に反映されていないケースもあります。

興味深いのは、時短店舗の増加が一過性の現象ではなく、今後も緩やかに続くと見られている点です。人材確保が困難な状況は続いており、深夜の採算性が低い店舗ほど、時短への移行を選択する傾向があります。

このように、「24時間営業を前提としないコンビニ」はもはや例外ではなく、新たなスタンダードとして受け入れられ始めているのが実情です。

セブンは何時までやってる?店舗ごとの違い

マイローカルコンビニ・イメージ

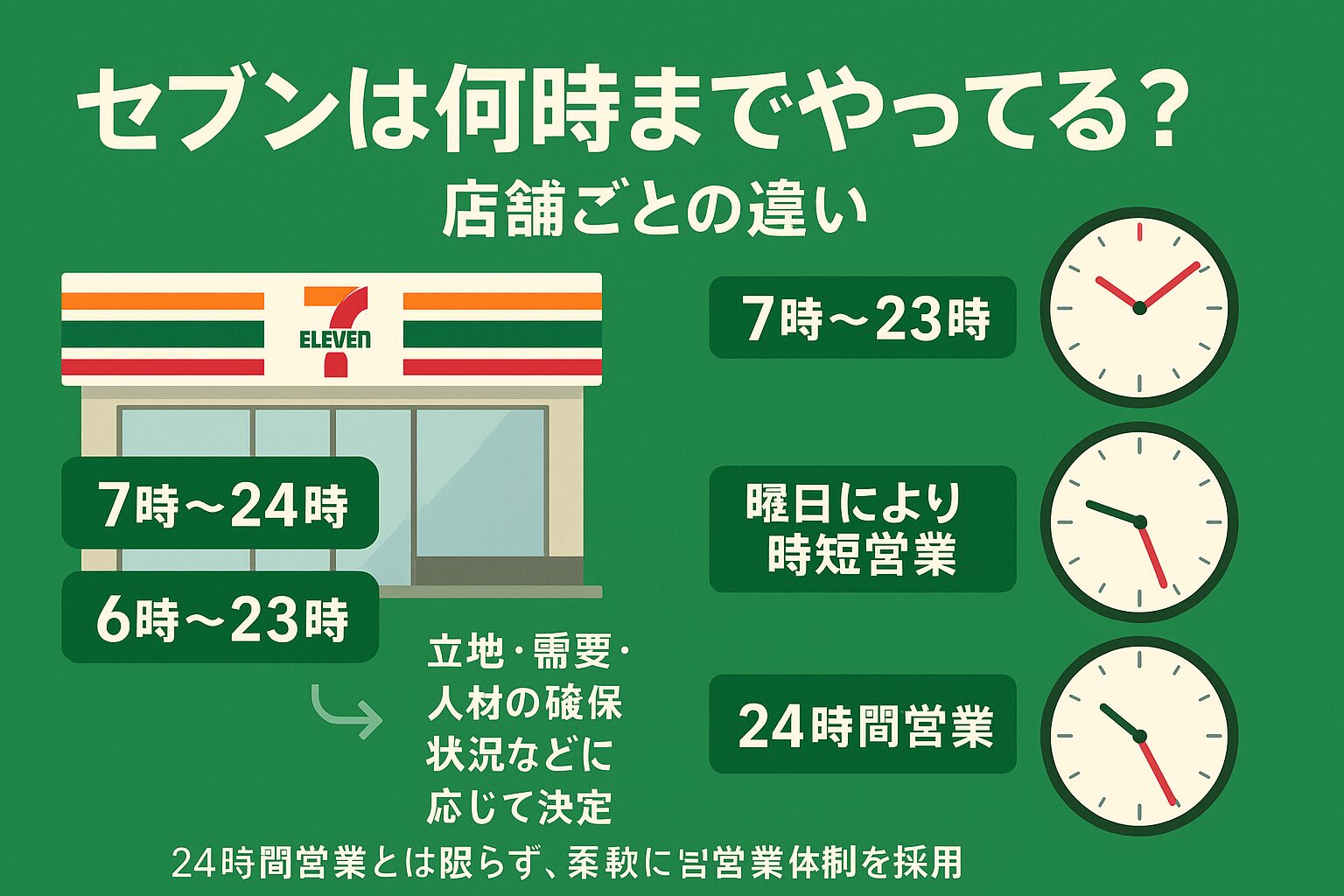

セブンイレブンといえば、店名にもあるように「朝7時から夜11時まで営業する店」というイメージが原点にあります。しかし現在では、24時間営業が当たり前と思われがちな一方で、営業時間が店舗によって異なるケースが増えています。

例えば、群馬県館林市では、セブンイレブンの一部店舗が「7時から24時」や「6時から23時」といった営業時間に設定されていることが確認されています。また、一部では特定の曜日のみ時短営業を取り入れるなど、より柔軟な営業体制を採用している店舗も存在します。

このような営業時間の違いは、主に立地・需要・人材の確保状況などに応じて、加盟店オーナーが本部と協議しながら決定しているものです。都市部では深夜の利用者も多いため24時間営業を維持しやすいですが、住宅街や地方都市では利用者が少なく、無理に深夜営業を続けるメリットが薄れているのです。

営業時間だけでなく、利用できる決済手段にも店舗差があります。電子マネーやスマホ決済の導入状況は統一されていないため、「セブンイレブンでd払いとiDはどっちが得か?」といった疑問を持った場合は、以下の記事も参考になります。→ セブンイレブンでd払いとIDはどっちが得?違いや使える店舗を解説

なお、2019年以降は本部の方針も変化しており、営業時間の短縮を希望する店舗に対して柔軟に対応する姿勢が見られるようになりました。つまり、「セブン=必ず24時間営業」とは限らず、店舗ごとに実情に応じた判断がされているのが現状です。

そのため、特定のセブンイレブン店舗の営業時間を確認したい場合は、事前に公式サイトやGoogleマップなどで確認しておくのが安心です。

無人化されているコンビニは?最新動向

マイローカルコンビニ・イメージ

コンビニの無人化は、業界全体にとって非常に大きな転換点を迎えています。従来の「人がいて当然」という常識を覆し、テクノロジーを活用した新たな店舗運営の形が模索されているのです。その背景には、深刻な人手不足や、人件費の高騰、さらに夜間営業の収益性の低さなど、複数の要因が絡み合っています。

現在、大手コンビニチェーンの中でも、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンといった企業が積極的に無人・省人化の取り組みを進めています。例えばファミリーマートでは、完全無人ではないものの、通常のレジを設けず、セルフレジと監視カメラ、遠隔操作によって接客を行う「省人型店舗」を導入。実験的に展開された都内のオフィスビル内店舗では、通勤前後の時間帯を中心に一定の成果を挙げていると報告されています。

また、セブンイレブンでは、入店時に専用アプリや顔認証システムで個人を特定し、商品を手に取った時点で記録、出口では自動決済という「ウォークスルー型」の無人店舗の開発も進められています。この仕組みは、Amazon Goに似た先進的なモデルであり、カメラやセンサー、AI技術の組み合わせによって実現されています。

さらに注目すべきは、ハイブリッド型店舗の存在です。これは、昼間は店員が常駐する有人営業を行い、深夜はセルフレジと遠隔監視によって無人営業に切り替えるスタイルです。都心だけでなく、地方都市でも実験が始まっており、夜間帯の人手を最小限に抑えることでコスト削減を実現しています。

このような無人・省人化店舗では、商品価格への意識も高まります。たとえば、コンビニコーヒーの価格が気になる方にとっては、【セブンイレブンのコーヒー500mlの値段は?他コンビニと比較】の記事も参考になるでしょう。無人化された環境では、より効率的かつ納得感のある買い物が求められるからです。

一方で、無人化のデメリットも明確に存在します。特に防犯面での不安は拭いきれず、万引きやトラブル時の対応などは、いまだ課題とされています。また、高齢者やIT機器に不慣れな人にとっては、無人店舗は敷居が高いと感じられることもあります。技術だけでなく、ユーザー目線での配慮も欠かせません。

このように、完全無人の店舗が主流になるにはまだ時間がかかるものの、社会の変化に対応した「人に優しい無人化」こそが、今後の方向性と言えるでしょう。特に、省人化と無人化を段階的に融合させるモデルは、今後さらに多くの地域や業態に広がる可能性があります。今後も実証実験や新たな技術導入の動きに注目が集まりそうです。

柔軟な営業スタイルが求められる時代へ

マイローカルコンビニ・イメージ

今でも「コンビニ=24時間営業」というイメージを持つ人は多くいますが、その前提が変わりつつあります。人手不足や深夜帯の売上減少といった現実を前に、各チェーンが柔軟な営業スタイルへとシフトしているのです。

その背景には複数の要因があります。まず、少子高齢化の影響によって人材確保が難しくなっていること。特に深夜勤務に対応できるスタッフの確保は年々困難になっており、募集をかけても応募が来ないという声も珍しくありません。また、夜間の来店客が減ったことで、深夜営業の収益性が下がっている現状もあります。さらに、社会全体で進む働き方改革が、長時間労働の見直しを後押ししています。

こうした現実に直面し、セブンイレブンでは「オーナーの希望に応じて営業時間を短縮できる」方針を打ち出しました。ローソンやファミリーマートでも同様の対応が進められ、時短営業や曜日ごとの時間調整といった多様な運営が認められつつあります。

もちろん、全ての店舗が時短営業に移行するわけではありません。病院や駅前など、夜間でも利用ニーズがあるエリアでは、24時間営業を維持するメリットが大きいからです。つまり、すべての店舗に同じ方針を当てはめるのではなく、地域性や客層に応じた「柔軟な営業判断」が求められているのです。

このように、営業時間を画一的に定めるのではなく、それぞれの事情に合わせて調整していくことは、オーナーにとっても利用者にとっても合理的な選択肢になり得ます。たとえば札幌エリアでは、【焼き立てパンを扱うセブンイレブン店舗**】のように地域性を意識した店舗展開も進んでおり、こうした取り組みもまた、柔軟性の一環といえるでしょう。

変化に対応できる力こそが、これからのコンビニ業界を支える重要な武器になります。今後は「営業時間も多様であって当たり前」という時代が定着していくのではないでしょうか。

よくある質問

F:なぜ24時間営業ではないセブンイレブンが増えているのですか?

A:主な理由は、深夜スタッフを確保するのが難しい「人手不足」と、深夜帯の売上が採算に見合わない店舗が増えたことです。また、社会全体の「働き方改革」の流れも営業時間の見直しを後押ししています。

F:すべてのセブンイレブンが24時間営業をやめたのですか?

A:いいえ、すべての店舗ではありません。現在、時短営業をしているのは全体の1割程度で、多くの店舗は24時間営業を続けています。ただし、オーナーの希望や地域の需要に応じて、営業時間を柔軟に決める店舗が今後も増える見込みです。

F:コンビニの24時間営業の見直しはいつから始まったのですか?

A:2019年頃から本格的な議論が始まりました。特に、大阪府東大阪市のセブンイレブン加盟店オーナーが人手不足を理由に自主的に時短営業に踏み切ったことが、社会的な注目を集める大きなきっかけとなりました。

F:今後、コンビニの営業スタイルはどうなりますか?

A:柔軟な営業時間の設定がさらに進むと予想されます。また、人手不足への対策として、深夜帯のみ無人化するハイブリッド型店舗や、AI・センサーを活用した完全無人店舗の実証実験も進んでおり、より多様な運営スタイルが登場するでしょう。

セブンイレブン24時間じゃない店舗の動向まとめ

-

2019年の大阪府の事例をきっかけに24時間営業の見直しが始まった

-

時短営業の背景には深刻な人手不足がある

-

コロナ禍以降、深夜の需要が減少傾向にある

-

働き方改革の影響で営業時間短縮の流れが強まっている

-

セブンイレブン本部はオーナーの時短希望に柔軟に対応し始めた

-

全国で約1割の店舗が24時間営業を行っていない

-

北海道のセイコーマートでは約87%が時短営業を実施

-

創業当初の営業時間である7時〜23時の店舗も一部に存在

-

地域や立地によって営業時間を調整する店舗が増加中

-

24時間営業を巡る本部との対立は裁判にも発展した

-

公正取引委員会も独占禁止法の観点から問題に言及した

-

無人・省人型店舗の実証実験が全国で進行している

-

ハイブリッド型の店舗では深夜だけ無人営業を導入

-

無人化には防犯や高齢者対応などの課題が残っている

-

今後は地域性に応じた柔軟な営業スタイルが主流となる見込み