マイローカルコンビニ・イメージ

はじめまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、**齋藤 正志(さいとう まさし)**と申します。

全国に1万店舗以上を展開するセブンイレブン。その中でも特に注目を集めているのが「セブンイレブン 売上 店舗 ランキング」です。この記事では、コンビニ 売上 日本一 店舗とされる愛知県の店舗をはじめ、東京に集中する優秀店の傾向や、売上1位 商品の特徴などを詳しく解説します。また、セブンイレブンの売上 平均や、売上 日本一 理由として挙げられる立地や客層、運営力についても触れています。

さらに、「日本一大きいセブン-イレブンはどこですか?」「日本一混むコンビニはどこですか?」といった読者の疑問にも答える内容を含み、北海道など地方店舗の売上事情も紹介します。セブンイレブンの最新ランキングとその背景を知ることで、自分の近所の店舗の魅力にも新たな発見があるかもしれません。

記事のポイント

-

売上日本一のセブンイレブン店舗とその特徴

-

人気商品や売れ筋商品の傾向

-

地域や立地による売上の違い

-

運営力が売上に与える影響

セブンイレブンの売上店舗ランキングの最新版

セブンイレブン公式

- コンビニの売上が日本一 店舗はどこ?

- セブンイレブンの売上1位の商品とは?

- 売上が日本一 理由は立地と客層

- 東京に集中する優秀店の特徴

- セブンイレブンの売上平均はどれくらい?

コンビニの売上が日本一 店舗はどこ?

マイローカルコンビニ・イメージ

セブンイレブンの中で売上が日本一の店舗は、愛知県岡崎市にある「セブンイレブン岡崎大樹寺店」です。この店舗は、全国に1万店以上あるセブンイレブンの中でも、特にアクセス数・写真・動画・コメントなどの利用者の反応が最も多く、2025年5月時点でランキング1位に選ばれています。

このように高い評価を得ている背景には、いくつかの明確な要因があります。まず立地の優位性です。岡崎大樹寺店は幹線道路沿いにあり、周辺に住宅街と学校、工場地帯が混在しています。そのため朝夕の通勤・通学需要、日中の買い物需要、さらには夜間の軽食や飲み物など、幅広い時間帯で顧客が訪れます。

もう一つは、店舗の運営力です。品ぞろえの充実はもちろん、清掃や接客といった基本的な部分でも高水準を保っていると評価されています。特にイベント時期や季節の変わり目に合わせた商品展開がタイミング良く行われており、地域密着型の工夫がリピーターの獲得につながっていると考えられます。

ただし、売上が高い店舗にはそれなりの課題も存在します。例えばピークタイムには駐車場の混雑やレジ待ちが発生しやすく、効率的な人員配置やオペレーションが求められます。つまり、ただ好立地にあるだけでなく、それを活かす店舗運営力があってこそ、売上日本一という結果につながっているのです。

セブンイレブンの売上1位の商品とは?

マイローカルコンビニ・イメージ

セブンイレブンで売上1位となっている商品は、定番の「おにぎり」や「お弁当」、そして「チルド飲料(コーヒーやカフェラテなど)」が代表例として挙げられます。中でも「ツナマヨネーズおにぎり」や「特製幕の内弁当」、「セブンカフェのアイスコーヒー」は、売上の柱として長年にわたり人気を維持しています。

このような商品が上位にランクインする背景には、いくつかの要素があります。第一に、生活に密着した即時性のあるニーズに対応している点が大きいでしょう。たとえば、忙しい朝に短時間で栄養を取れるおにぎり、ランチにちょうど良い量のお弁当、仕事の合間に一息つけるコーヒーといったように、消費者の生活動線に自然と組み込まれているのです。

また、品質の高さも支持を集めるポイントです。セブンイレブンでは、独自の食品開発部門を持ち、コンビニでありながらも本格的な味を追求しています。さらに、定期的にリニューアルを重ねて味や内容量、価格を見直しており、消費者の変化に合わせた柔軟な対応も売上維持につながっています。

加えて、最近ではキャッシュレス決済の普及も購買体験を後押ししています。たとえば、セブンイレブンでの支払い方法としてD払いとiDのどちらが得かを知っておくことで、より便利でお得に利用することができます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

一方で、これらの主力商品に頼りすぎると、新しい商品が定着しにくくなるという課題もあります。そのため、ヒット商品に加えて、期間限定品や地域限定商品なども取り入れることで、飽きさせない工夫が常に求められているのです。

売上が日本一 理由は立地と客層

マイローカルコンビニ・イメージ

セブンイレブンの売上が高い店舗に共通する特徴として、「立地の良さ」と「顧客層の幅広さ」が挙げられます。つまり、売上を左右する大きな要素は、単に場所が良いというだけではなく、その場所に合った商品やサービスを提供できているかどうかにかかっています。

具体的に言えば、駅チカや幹線道路沿い、ビジネス街、あるいは学校や病院の近くなど、人の流れが一定しているエリアでは、訪れる客層が多様になります。たとえば、平日の朝は会社員がコーヒーを購入し、昼には学生やサラリーマンが昼食を買い、夕方には主婦や高齢者が買い物に立ち寄るというように、一日の中で何度も異なるニーズに応える機会があるわけです。

また、こうした店舗では、運営体制も非常に重要です。いくら立地が良くても、商品の補充が遅れていたり、接客が不十分だったりすると、リピーターは定着しません。売上日本一クラスの店舗では、こうした基礎部分が非常に高いレベルで維持されています。棚の陳列、レジのスピード、清潔感といった要素が合わさり、「選ばれる店」になっているのです。

とはいえ、立地や客層に恵まれたからといって、自動的に売上が上がるわけではありません。地域によっては競合店も多く、むしろ立地が良い分、顧客の期待値も高くなります。その期待に応え続ける工夫と努力が、結果として「売上日本一」という成果につながっているのです。

東京に集中する優秀店の特徴

マイローカルコンビニ・イメージ

東京都内には、セブンイレブンの中でも特に売上が高い「優秀店」が数多く集中しています。その背景には、都市特有の地理的・経済的な特性が複雑に関係しています。

まず注目すべきは「人口密度の高さ」です。東京は日本で最も人口が集中している都市であり、一つのエリアに住民・通勤者・観光客が重なり合っています。たとえば、オフィス街では朝と昼に需要が集中し、住宅地では夕方から夜にかけての来店が多くなります。つまり、時間帯によって異なる客層が訪れるため、1日を通じてコンスタントに売上を確保しやすい環境が整っているのです。

また、東京都心部の店舗では、他地域に比べて「狭小スペースの活用」が求められる傾向があります。そのため、商品の回転率や陳列の工夫が非常に重視され、結果として売れ筋商品を効率よく提供するノウハウが蓄積されているのも特徴です。例えば、オフィス街にある店舗では、ランチタイムの弁当やドリンクをわかりやすい位置に配置することで、短時間で選びやすくなっています。

加えて、都内では競合店との距離が近く、他チェーンとの争いも激しいため、運営力の高い店舗だけが生き残れる環境にあります。接客の質や商品の補充スピード、清掃状態など、どれをとっても「当たり前のレベル」が全国平均より高いと言えるでしょう。

こうした店舗では、価格への意識も高く、飲料ひとつをとっても他店との比較が行われがちです。例えばセブンイレブンで販売されているコーラ500mlの値段について知りたい方は、こちらの記事も参考になります。

しかし、これにはデメリットもあります。土地のコストが高いため、坪単価あたりの売上効率が重視されすぎると、休憩スペースの削減や人員の最小化など、サービス品質にしわ寄せがいく場合もあります。このため、優秀店と呼ばれる店舗では、限られたスペースと人員で最大限のパフォーマンスを出すためのマネジメントが非常に重要になります。

このように、東京に集中する優秀店は、立地の恩恵を受けつつも、それに甘んじることなく高度な運営スキルで成果を出している店舗だと言えるでしょう。

セブンイレブンの売上平均はどれくらい?

マイローカルコンビニ・イメージ

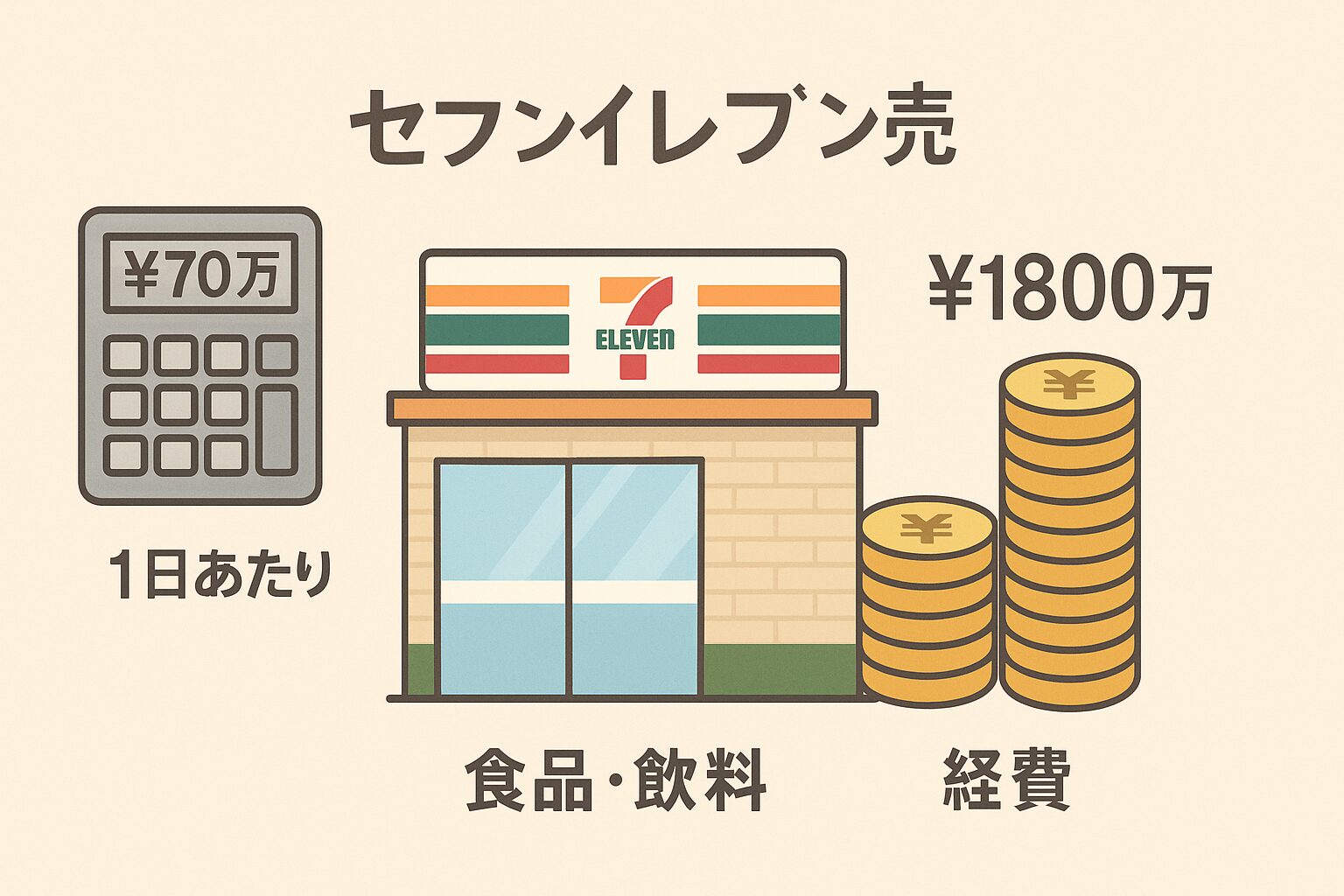

セブンイレブンの1店舗あたりの平均売上は、1日あたり約60万円から80万円程度と言われています。月間ではおよそ1,800万〜2,400万円、年間では2億円を超える店舗も珍しくありません。もちろん、これは立地や客層、店舗の規模によって大きく変動します。

まず、都市部の店舗では通行量が多く、ビジネスパーソンや観光客が日々立ち寄るため、売上も高くなる傾向があります。例えば、東京や大阪などの中心地では、1日あたり100万円を超える店舗も存在します。一方で、郊外や地方の店舗では1日40万〜50万円台に落ち着くケースもあります。これは交通量や人口密度、近隣施設の有無が大きく影響していると考えられます。

セブンイレブンの平均売上の特徴として、「商品カテゴリによる売上の差」も挙げられます。食品(弁当・おにぎり・惣菜)や飲料、スイーツの構成比が高く、これらのジャンルが売上の6〜7割を占めている店舗が多い傾向にあります。特に近年は、冷凍食品やオリジナル惣菜の充実が売上向上に寄与しています。

ただし、売上平均が高いからといって、そのすべてが利益に直結するわけではありません。人件費や光熱費、商品の廃棄ロス、店舗の賃料など、経費の内訳も無視できません。都市部では売上が高くても賃料や人件費も比例して高く、実際の利益率は決して高くないこともあります。

このように、セブンイレブンの売上平均はあくまで目安であり、個々の店舗ごとに異なる要素が絡み合っているのが実情です。店舗の売上だけでなく、コスト構造や地域特性も踏まえて判断することが重要になります。

セブンイレブンの売上店舗ランキングの傾向分析

セブンイレブン公式

- 北海道の店舗は売上に不利?

- 日本一混むコンビニはどこですか?

- 日本一大きいセブン-イレブンはどこですか?

- 売上に差が出る運営力とは?

- 今後のランキング変動のポイント

北海道の店舗は売上に不利?

マイローカルコンビニ・イメージ

北海道のセブンイレブン店舗は、全国平均と比較すると「売上面でやや不利」と言わざるを得ません。その主な背景には、地理的な広さ、人口密度の低さ、気候条件などが影響しています。

北海道は日本で最も広大な面積を持つ地域ですが、その分、店舗の周囲に住む人口が少なくなる傾向があります。特に郊外や山間部では1日あたりの来店者数が限られやすく、売上に直結しづらいのが現状です。都市部であっても、本州の大都市と比べて通勤・通学での人の動きがコンパクトで、滞在時間が短くなるケースも多く見られます。

また、北海道特有の気候条件も無視できません。冬場は大雪や路面凍結によって来店が難しくなる日があり、他地域に比べて天候による影響が売上に及ぼす割合が高い傾向にあります。除雪作業や燃料コストなど、運営面での負担も大きくなるため、経費の面でも利益率に影響が出やすくなっています。

一方で、こうした不利な条件を逆手にとって「地域密着型の店舗」として成功している例もあります。たとえば、観光地にある店舗では繁忙期に一気に売上を伸ばすことが可能ですし、災害時の備蓄や生活インフラとしての役割を果たすことも求められます。さらに、札幌市内では「焼き立てパン」を提供するセブンイレブンも登場しており、地域ニーズに合わせた独自性が売上強化に貢献しています。札幌で焼き立てパンを購入できる店舗の一覧は、こちらの記事で確認できます。

このように、北海道の店舗が売上面で不利であるかどうかは一概に言えず、「場所」と「時期」によるバラつきが大きいというのが正しい理解です。

日本一混むコンビニはどこですか?

マイローカルコンビニ・イメージ

「日本一混むコンビニ」とされるのは、観光地や主要駅に直結しているセブンイレブン店舗が候補に挙がります。具体的なランキングは公式には発表されていませんが、一般的に「新宿駅」や「東京駅」など大都市のターミナル駅にある店舗は、圧倒的な来店者数を誇ることで知られています。

たとえば、東京駅構内にあるセブンイレブンでは、1日の来客数が数千人を超えることもあり、朝の通勤時間や昼のランチタイム、夕方の帰宅ラッシュにかけて常に混雑しています。特に新幹線や在来線の利用客が短時間で買い物を済ませようとするため、レジ前の行列が絶えないのが特徴です。

こうした店舗では、売上が高いことはもちろん、スタッフのオペレーションも極めて高度です。ピーク時に備えてレジ台数を増やしたり、商品補充のタイミングを細かく調整したりと、混雑を前提とした工夫が随所に見られます。また、商品展開も「すぐ食べられるもの」や「出張・旅行時に役立つアイテム」に特化しており、ターゲットに合わせた戦略が徹底されています。

ただし、「混んでいる=好まれる店舗」とは限りません。混雑によって買い物がしづらくなったり、品切れが多発するような状態になると、顧客満足度が下がることもあります。したがって、混雑をうまくさばく運営力が、日本一混むコンビニの裏側では極めて重要な役割を果たしているのです。

日本一大きいセブン-イレブンはどこですか?

マイローカルコンビニ・イメージ

日本一大きいセブン-イレブンとして話題になっているのが、北海道帯広市にある「セブン-イレブン帯広西5条店」です。この店舗は、延床面積が300平方メートルを超え、一般的なセブンイレブンの約2倍に相当する広さを持っています。

その特徴は、売り場面積の広さだけでなく、取り扱う商品カテゴリーの多さにもあります。通常の食品や日用品に加えて、地域特産品や観光向けのお土産、さらには簡易なイートインスペースまで完備されています。まさに「地域密着」と「大型化戦略」が融合したモデル店舗といえるでしょう。

このような大型店舗が実現可能なのは、北海道のように土地が広く、駐車スペースも確保しやすい地域ならではです。都市部では土地の取得コストが高く、コンビニに広い敷地を割くことは難しいため、北海道ならではの地理的利点が生きているといえます。

ただ、大きな店舗であることがすべての面でプラスになるわけではありません。売場が広い分、在庫管理や人件費、清掃コストなど運営負担も比例して増加します。加えて、広さを活かせなければ「無駄なスペース」として非効率になってしまうリスクもあります。

それでも、大型セブンイレブンは「地域のハブ」としての機能を果たしやすく、災害時の備蓄拠点や多世代交流の場としての活用など、新たな価値を提供できる可能性を秘めています。店舗の大きさを単なる面積の話にとどめず、どのように活用するかが評価されるポイントとなっています。

売上に差が出る運営力とは?

マイローカルコンビニ・イメージ

セブンイレブンのようなフランチャイズ型のコンビニでは、立地や商品力と同じくらい「運営力」が売上に大きな差を生み出す要素となります。ここでいう運営力とは、店舗を効率的かつ魅力的に運営するための現場対応力や管理スキル全般を指します。実際、同じような立地にある店舗でも、オーナーやスタッフの運営体制次第で売上は大きく異なってきます。

まず、基本中の基本となるのが「品出し」と「在庫管理」です。商品がタイムリーに補充されていなければ、売れるはずの商品も売れません。特に弁当やスイーツなどの売れ筋商品は回転が早く、品切れ状態が続くとその分だけ機会損失になります。こうした事態を防ぐには、日々の販売データをもとに需要を予測し、適切な数量を発注・補充する管理力が求められます。

また、接客力も売上に直結する重要な要素です。例えば、笑顔での挨拶、スムーズなレジ対応、丁寧な言葉遣いなど、基本的な接客の質が高い店舗では、顧客がリピーターになる可能性が高まります。リピーターが増えることは、結果的に安定した売上を支える大きな要素となります。

さらに、時間帯ごとのスタッフ配置も重要です。昼や夕方のピーク時にはレジ待ちを防ぐために複数名体制を敷く一方、深夜など閑散時間帯は最小限の人員で対応するなど、効率的なシフト管理が求められます。加えて、清掃や陳列などの業務を時間内にどう割り振るかも、無駄のない店舗運営には欠かせません。

一方で、運営力を高めることには一定の負担も伴います。人材育成には時間とコストがかかり、アルバイトの定着率が低いとノウハウが蓄積されにくくなります。さらに、経営者自身が現場に深く関わる必要があるため、長時間労働やストレスもつきまとうことがあります。

とはいえ、こうした課題を乗り越えて運営力を磨き続けている店舗こそが、ランキング上位に名を連ねる「優秀店」となり得るのです。日々の地道な工夫と改善が、売上という形で確実に現れてきます。

今後のランキング変動のポイント

マイローカルコンビニ・イメージ

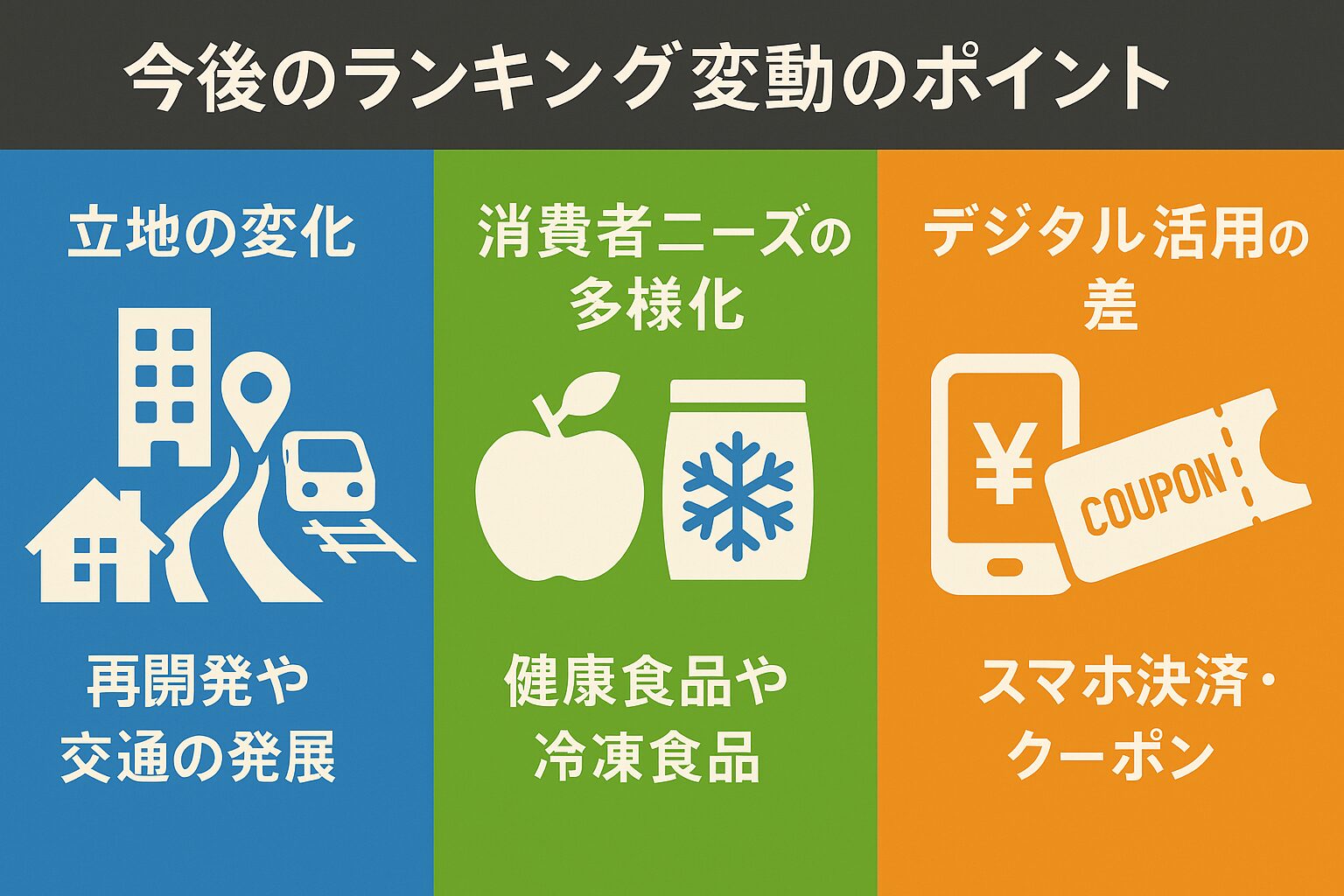

セブンイレブンの店舗ランキングは、今後も変動する可能性が高いと予想されます。注目すべきポイントは、大きく3つあります。「立地の変化」「消費者ニーズの多様化」「デジタル活用の差」です。

まず、「立地の変化」とは、新しい交通インフラの整備や再開発などによって人の流れが変わることで、店舗の集客力が大きく変動する可能性を指します。たとえば、再開発によってオフィスビルやマンションが新たに建設されたエリアでは、これまで目立たなかった店舗が急に人気店に浮上することがあります。また、観光地で外国人観光客の流入が増えれば、インバウンド需要によって売上が急上昇するケースもあるでしょう。

次に、「消費者ニーズの多様化」です。近年では健康志向の商品、冷凍食品、ヴィーガン向けの食品など、従来とは異なるジャンルの商品への需要が高まっています。これに応える形で、ターゲットを絞った商品展開ができるかどうかが、今後の店舗人気に直結していきます。売上の多くを弁当やドリンクに依存している店舗は、こうした変化に対応できないと順位を落とす可能性もあるのです。

さらに、「デジタル活用の差」も見逃せません。モバイルオーダーや無人レジ、アプリによるクーポン施策など、デジタルを活用した店舗は、利便性の面で顧客満足度が高まりやすくなります。特に若年層や忙しいビジネスパーソンにとっては、こうしたテクノロジーがある店舗を選ぶ理由になります。逆に、デジタル化が進んでいない店舗では、顧客の離脱につながるリスクもあるでしょう。

ただし、ランキングは単に売上の高さだけで決まるものではありません。前述の通り、コメント数や写真・動画投稿など、店舗に対する“注目度”や“話題性”も重要な評価軸の一つです。したがって、SNSや口コミで話題になるような店舗づくりも、今後のランキング上昇には欠かせない戦略といえるでしょう。

このように考えると、今後のランキングは“単に立地が良い”だけでなく、“時代の変化に適応できるか”が問われる時代に突入していると言えます。変化への柔軟な対応力が、次なるトップ店舗を生み出す鍵になるのです。

よくある質問

F:コンビニで売上が日本一の店舗はどこですか?

A:記事によると、売上日本一の店舗は愛知県岡崎市にある「セブンイレブン岡崎大樹寺店」とされています。幹線道路沿いという立地の良さに加え、品揃えや接客といった店舗の運営力が高く評価されていることが理由です。

F:セブンイレブンの1店舗あたりの平均的な売上はどれくらいですか?

A:1店舗あたりの平均日商(1日の売上)は、約60万円から80万円程度です。ただし、これはあくまで平均であり、東京などの都心部では100万円を超える店舗がある一方、郊外では40万〜50万円台の店舗もあります。

F:売上が高い店舗に共通する理由は何ですか?

A:主に「立地の良さ」「客層の幅広さ」「運営力の高さ」の3つが挙げられます。駅の近くや幹線道路沿いなど人が集まりやすい場所にあることに加え、適切な品出しや在庫管理、質の高い接客といった現場の運営力が売上を大きく左右します。 [/st-emo]

A:北海道帯広市にある「セブン-イレブン帯広西5条店」が日本最大級として知られています。一般的な店舗の約2倍の広さを誇り、通常の商品に加えて地域特産品なども取り扱っているのが特徴です。

セブンイレブンの売上店舗ランキングの特徴と注目ポイントを総括

記事のポイントをまとめます。

-

売上日本一は愛知県のセブンイレブン岡崎大樹寺店

-

売れる店舗の共通点は好立地と多様な客層

-

ヒット商品はおにぎり・弁当・チルド飲料が中心

-

品揃えの柔軟さと品質の高さが売上に直結

-

東京には優秀店が集中しやすい環境にある

-

高密度な人口と時間帯ごとの客層が強みとなる

-

平均売上は1日60万〜80万円ほど

-

地域差が大きく、都市部では100万円超の店舗も存在

-

売上の6〜7割は食品と飲料が占めている

-

北海道は人口密度や気候条件で売上に不利な面がある

-

日本一混む店舗は東京駅や新宿駅構内が有力候補

-

帯広市の店舗が日本最大級のセブンイレブンとして話題

-

売上の差は品出しや在庫管理など運営力にも左右される

-

再開発や観光地化による立地の変化がランキングに影響

-

デジタル施策の導入状況も売上変動のカギとなる